タブロイドマガジンAdvancedTimeをお手元に

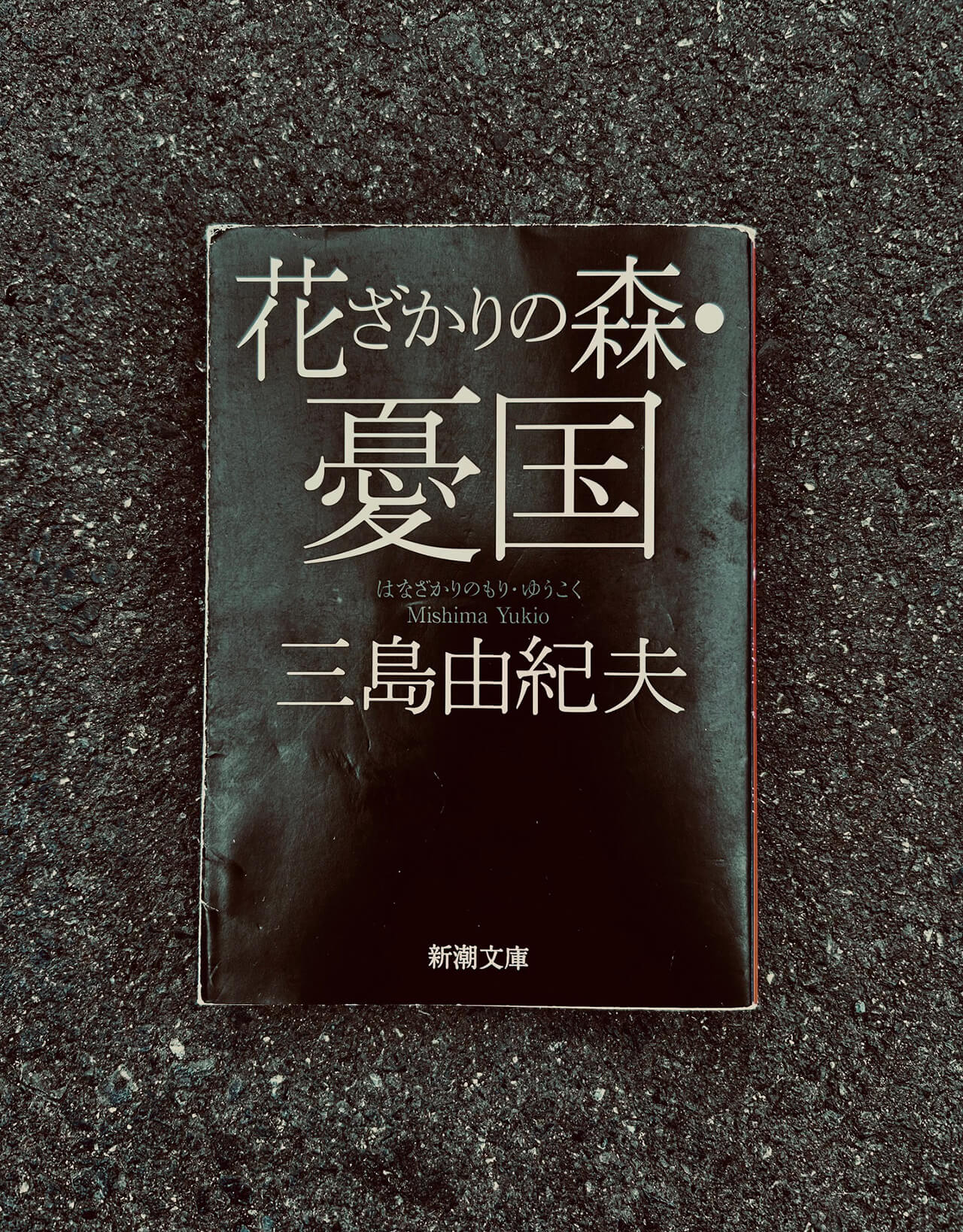

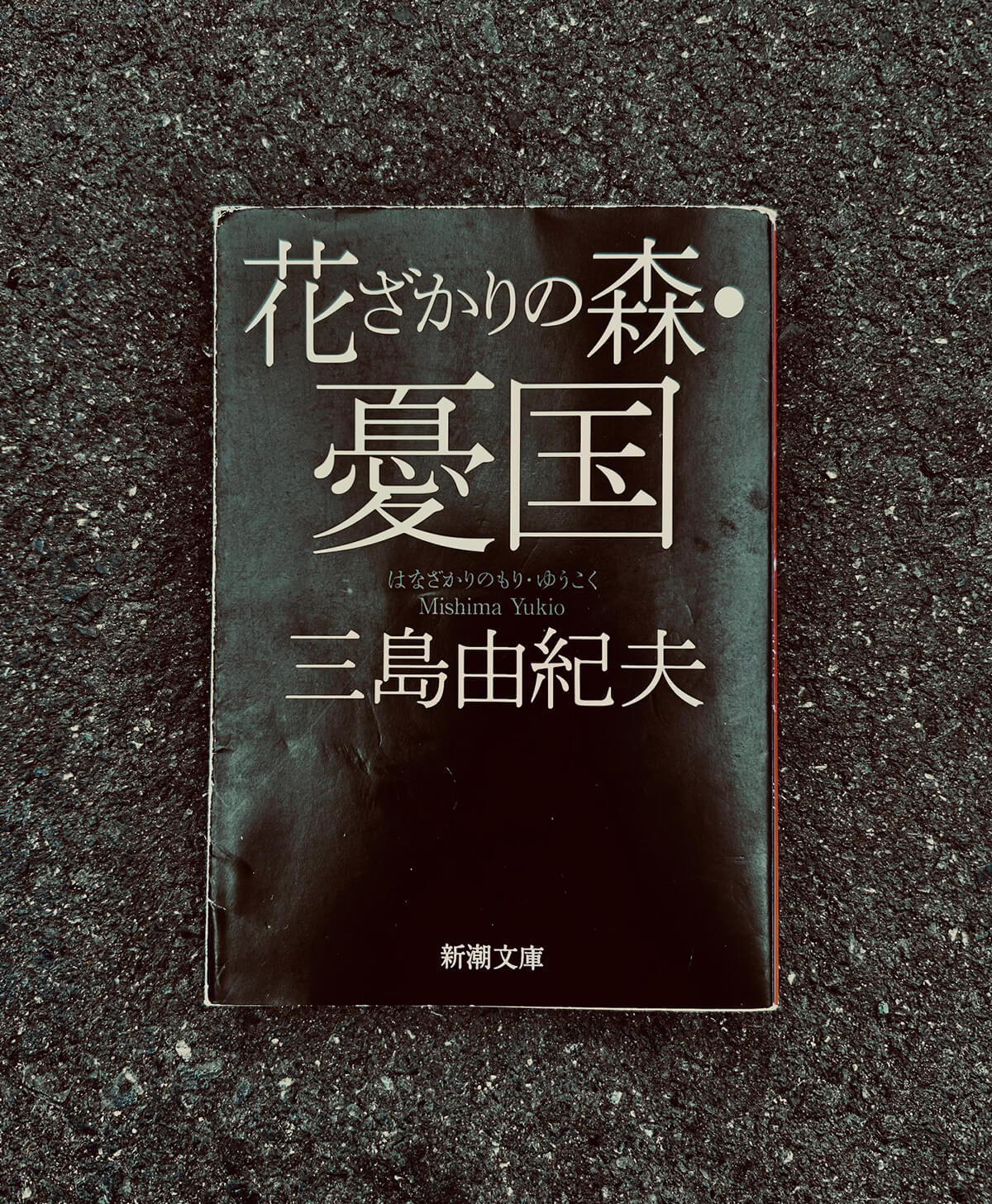

平野啓一郎が、多大な影響を受けてきたという三島由紀夫作品。中でも今回は、10代の頃から思い入れのあるという短編集『花ざかりの森・憂国』を取り上げます。三島といえば長篇が注目されることの多い中、短篇も十分に魅力が詰まっていていることがわかります。

16歳の実質的なデビュー作『花ざかりの森』。詩作を通し周囲から際立っている10代の少年の心情を描いた、自伝的な短篇『詩を書く少年』。老いた男がかつて少年十字軍を率いた自らを回想する『海と夕焼け』。三島自身が選んだ13篇を収録する自選短編集。

今年は三島由紀夫の生誕100年という節目の年です。今回は、あえて代表的な長篇ではなく、短篇作品に焦点を当てて語ってみたいと思います。三島といえば『金閣寺』や『豊饒の海』といった長篇がよく知られていますが、短篇にも実に魅力的な作品が数多くあります。

今回取り上げるのは、『花ざかりの森・憂国』(新潮社)という、三島自身が選んだ短篇を収めた自選集です。僕は10代の頃、この短編集が大好きでした。文章の美しさ、比喩の豊かさに圧倒され、「いつかこんな日本語を書けるようになりたい」と強く憧れたのを覚えています。そうした個人的な思い入れも込めて、この短編集についてご紹介したいと思います。

最初に取り上げたいのは、『詩を書く少年』という自伝的な短篇です。主人公の「自分のことを天才だと信じて疑わない少年」は、現実世界を詩の言葉によって美化することで、幸福感と恍惚感を感じています。三島は生涯にわたって、「芸術」に生きることと「現実」を生きることを二項対立的に捉えていて、最期まで楯の会での政治活動と文学者としての創作を、両立させようとしていました。そういう意味でも、この作品には三島の芸術観や文学観が色濃く反映されていると思います。

作中の、学習院中等科時代に文芸部の先輩と交流があったという設定は、事実に基づいています。全集に収められている書簡などから、三島が坊城俊民という5歳年上の先輩と頻繁に手紙をやりとりしていたことが分かります。ただ、やがて三島が小説家として頭角を現し、彼のほうがその関係に物足りなさを感じるようになる。一方、坊城のほうは三島に魅了され続け、晩年には再び関係が修復されて、食事をともにするような交流もあったようです。

この作品には、そうした10代の自分に回帰するような心の動きが濃く表れていると思います。主人公の少年は、普通なら鼻持ちならないタイプですが、やがて「自分は本物の詩人ではなかった」と気づきます。そのプロセスが、うぬぼれと、それをアイロニカルに見つめる視点の両方から、誠実に描かれている。『仮面の告白』というタイトルの作品を書いた人とは思えないほど率直で、この「正直さ」は三島文学の大きな魅力の一つだと思います。

「彼は自慰過多のために貧血症にかかっていた」というちょっとした件など、滑稽なようでもありますが、10代の僕はこの一文を読んで、「文学って、正直な世界でいいな」と感じたのを覚えています。

次の『海と夕焼』という作品は、僕が少年時代にいちばん好きだった作品なんです。ほとんど暗記するくらい何度も読んでいて、特に鎌倉の海が夕焼けに染まる描写は、本当に好きでした。

この作品のモチーフとなっているのは、「少年十字軍」の逸話です。13世紀のヨーロッパで、神の啓示を受けた少年たちが、「海が割れてエルサレムへ渡れる」と信じて旅に出る。しかし奇跡は起こらず、多くの子どもたちは溺れるか、奴隷として売られてしまう――。

三島はこの「奇跡を待望する心情」を、戦争末期の「神風が吹く」という幻想と重ねて描いています。敗戦が濃厚となった時期、多くの人が「神風が吹くから大丈夫だ」と信じるよう仕向けられていた。しかし奇跡は起こらず、日本は敗れた。普通なら「騙されていたんだ」と割り切るところですが、三島は「なぜ奇跡が起こらなかったのか」がどうしても理解できず、いつまでもこだわっていた。不合理なはずのその心情が、この作品では非常に美しく描かれています。

ごく短い作品ですが、三島を理解する上では非常に重要な、侮れない作品だと思います。

『橋づくし』は、軽妙で洒落た短篇で、エンタメ的な面白さを持った作品です。舞台は銀座。三人の芸者が、「同じ道は二度通らずに7つの橋を渡る」「誰とも口をきいてはいけない」「願い事を明かしてはいけない」といったルールで、願掛け遊びをします。

まず面白いのは、芸者という色気のある世界に、「お腹がすいた」「お腹が痛い」といった生理的な描写が入り込んでいる点です。色気とは程遠い感覚が、非常にコミカルに描かれています。

一方、詳しく読むと、この作品もまた「願望」が主題になっていて、「現実と理想とのギャップ」という三島がこだわり続けた主題を読み取ることができます。この願掛け自体は、なんら根拠のない迷信です。登場人物の一人・かな子は、ある役者に恋をしていて、いつか想いが通じることを願っていますが、それが叶う可能性はほとんどない。それでも「橋を渡りきれば叶うかもしれない」と妄信して、必死になって取り組む。これは第二次世界大戦中に日本人が経験した、非合理な努力や命令――たとえば竹やりで戦闘機を落とす訓練のような――への風刺も感じられます。

また、登場人物たちは、「あの人と結ばれたい」とか「お金がほしい」という目的のための手段として橋を渡りますが、次第に「手段」と「目的」を混同していって、「とにかく橋を渡りきる」ことが目的になっていく。これは三島の晩年の政治活動――とくに憲法改正を訴えての自決――とも重なる部分があります。本当に彼が訴えたかったのは憲法改正だったのか、あるいは自決すること自体が目的だったのではないか、と疑問を呈する声は今でも多い。もちろん、三島自身がこの作品を書いた当時に、後の自決のことを考えていたわけではないでしょう。しかし、のちの三島事件を知る私たちの視点から読むと、どこか予告的な内容に見えてしまいます。

やはり僕は、「自分がいいな」と思った作家の作品をまとめて読むことこそ、文学ならではの楽しみの一つだと感じています。

たとえば三島由紀夫も、一作だけ読むのと、複数の作品をまとめて読むのとでは、印象が大きく変わってくる作家だと思います。今日取り上げた短篇についても、他の作品と関連づけながら解説しましたが、そういう読み方をすることで、作品の理解がぐっと深まるんですよね。

これは詩人についても同じで、たとえば谷川俊太郎さんのように、一篇だけでもわかりやすく、深みのある詩を書く人もいますが、僕が好きな象徴派の詩人たちや、そこから影響を受けた20世紀の詩人――たとえばパウル・ツェランのような詩人になると、一篇だけ読んでも何を言っているのか正直わからない。難解すぎることが多いんです。でも、詩集を二冊三冊と読んでいくうちに、繰り返される比喩や独特の思考方法がだんだん見えてきて、それらの詩のあいだで響き合うものがあることに気づくことができます。

好きな作家の作品をたくさん読むことで、初めてわかってくることがある。それと同時に、その作家が生きた時代や、その背景にある思想や文化にも触れることで、自分の認識が広がり、ものの考え方が変わっていく。そういう経験は、単なるエンターテインメントとして消費する読書とは違った深い読み方として、大切だと思います。

この続きは、平野啓一郎さんと「文学の森」でもっと語り合ってみませんか?

「平野啓一郎の文学の森」は、平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークルです。3か月毎に定めたテーマ作を、月に一度のライブ配信で読み解く、小説家による小説解説!

ご参加後は過去のアーカイヴも視聴可能です。

次回は、プラトン著『饗宴』を読みます。

文学を考える・深める文学を考える・深める機会をつくりたい方、ぜひこちらをチェックしてください。

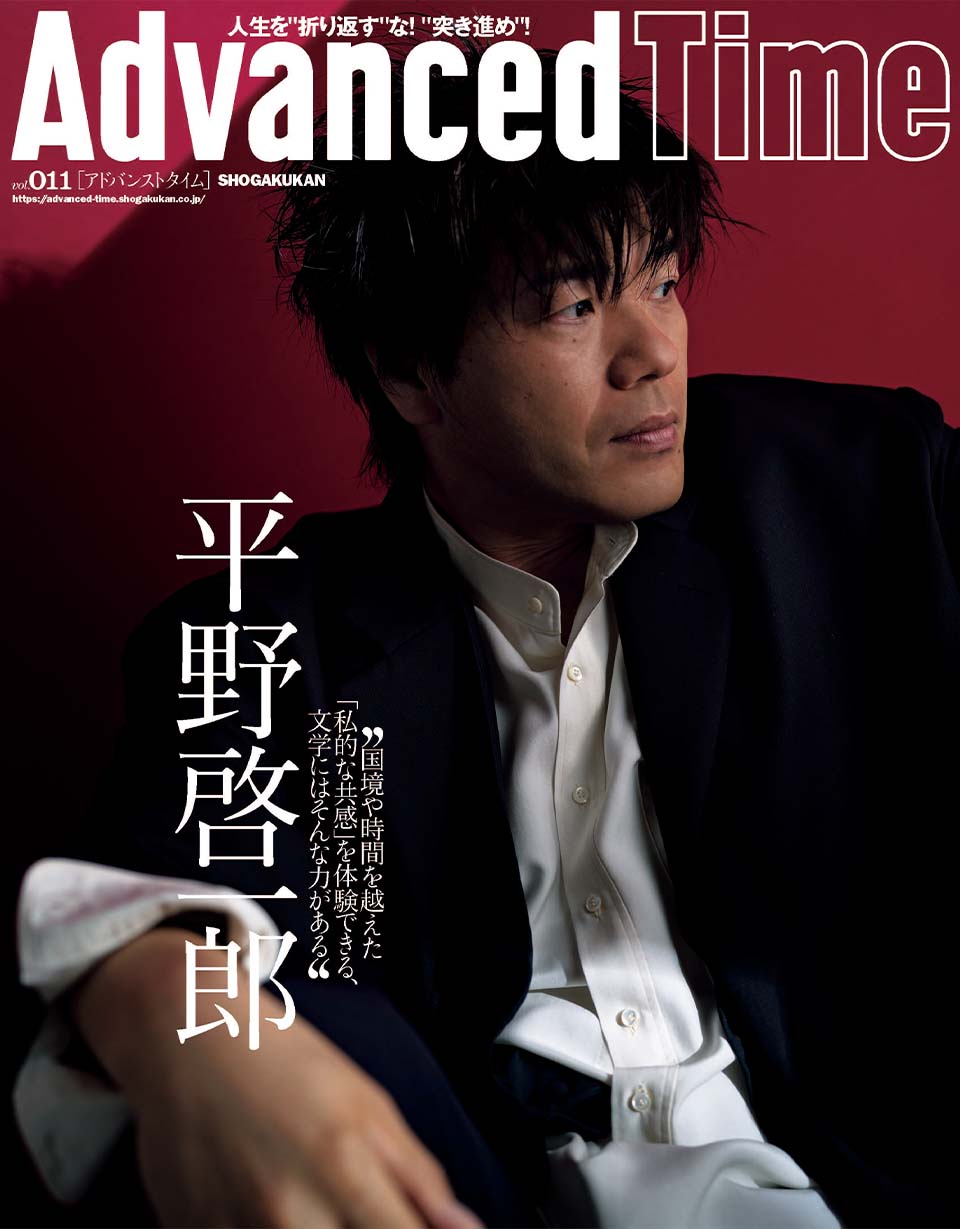

1975年愛知県・蒲郡市生まれ。北九州市出身。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。以後、一作ごとに変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として一年間、パリに滞在。著書に、小説『葬送』『決壊』『ドーン』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』『マチネの終わりに』『ある男』など、エッセイ・対談集に『私とは何か「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『考える葦』『「カッコいい」とは何か』など。2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計60万部超のロングセラーに。『空白を満たしなさい』が原作の連続ドラマが2022年6月よりNHKにて放送。『ある男』を原作とする映画が2022年秋に公開、と映像化が続く。作品は国外でも高く評価され、長編英訳一作目となった『ある男』英訳『A MAN』に続き、『マチネの終わりに』英訳『At the End of the Matinee』も2021年4月刊行。「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子が「自由死」を望んだ母の<本心>を探ろうとする最新長篇『本心』は2021年に単行本刊行。ミステリー的な手法を使いながらも、「死の自己決定」「貧困」「社会の分断」といった、現代人がこれから直面する課題を浮き彫りにし、愛と幸福の真実を問いかける平野文学の到達点。2023年、構想20年の『三島由紀夫論』を遂に刊行。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4作品を精読し、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を一元的に論じた。三島の思想と行動の謎を解く、令和の決定版三島論。

圧倒された、三島由紀夫の短編集『花ざかりの森・憂国』

STAFF

Photo: Manabu Mizuta

Movie: Cork

Editor: Yukiko Nagase,Kyoko Seko

TAGS

『AdvancedTime』は、自由でしなやかに生きるハイエンドな大人達におくる、スペシャルイシュー満載のメディア。

高感度なファッション、カルチャーに溺愛、未知の幅広い教養を求め、今までの人生で積んだ経験、知見を余裕をもって楽しみながら、進化するソーシャルに寄り添いたい。

何かに縛られていた時間から解き放たれつつある世代のライフスタイルを豊かに彩る『AdvancedTime』が発信する情報をさらに充実し、より速やかに、活用できる「AdvancedClub」会員組織を設けました。

「AdvancedClub」会員に登録すると、プレゼント応募情報の一覧、プレミアムな会員限定イベント、ブランドのエクスクルーシブアイテムの紹介など、特別なコンテンツ情報をメールマガジンでお届け致します。更に『AdvancedTime』のタブロイドマガジンのご案内もあり、送付手数料のみをご負担いただくことでお手元で『AdvancedTime』をお楽しみいただけます。

登録は無料です。

一緒に『AdvancedTime』を楽しみましょう!

vol.029

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.028

vol.027

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.026

vol.025

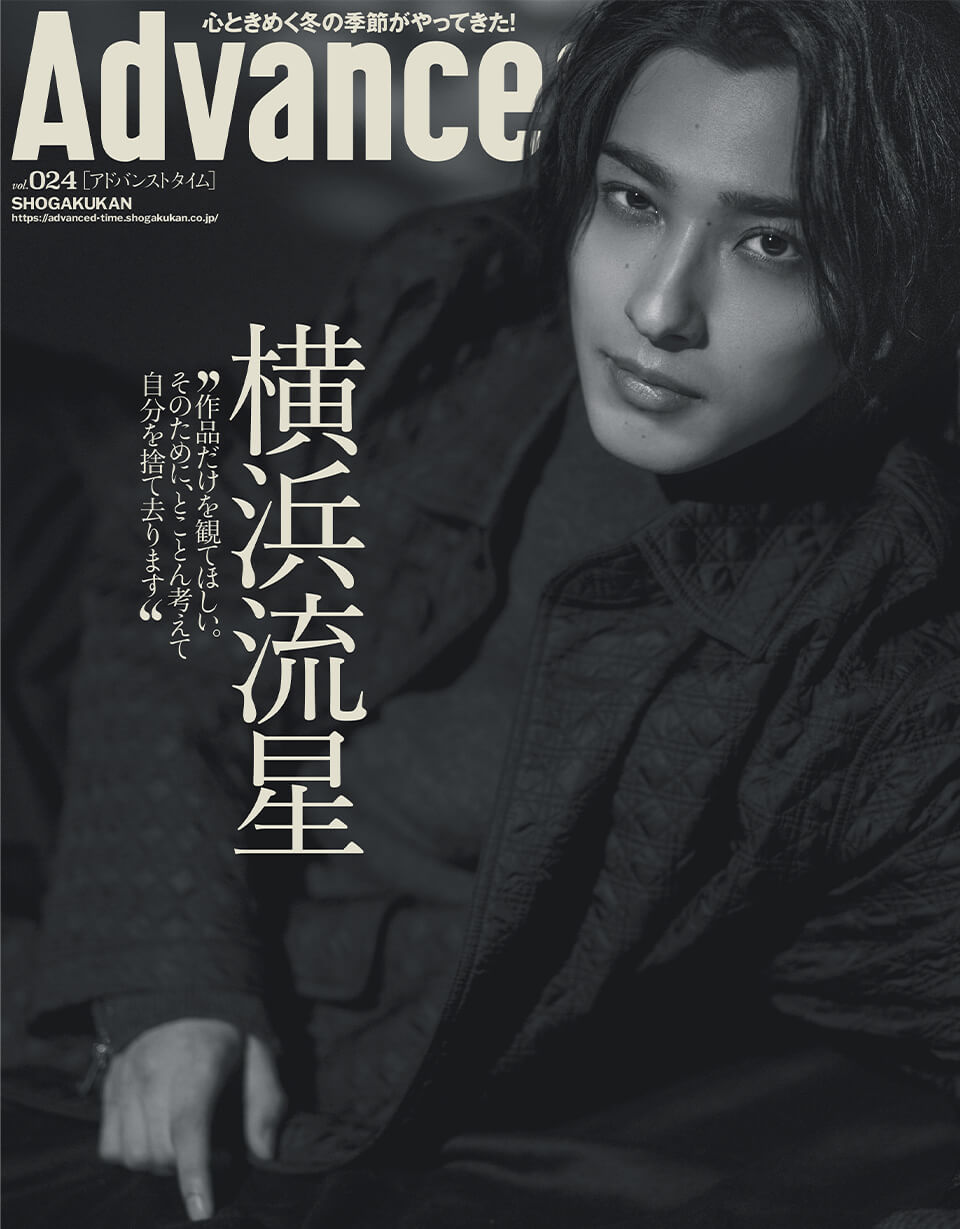

vol.024

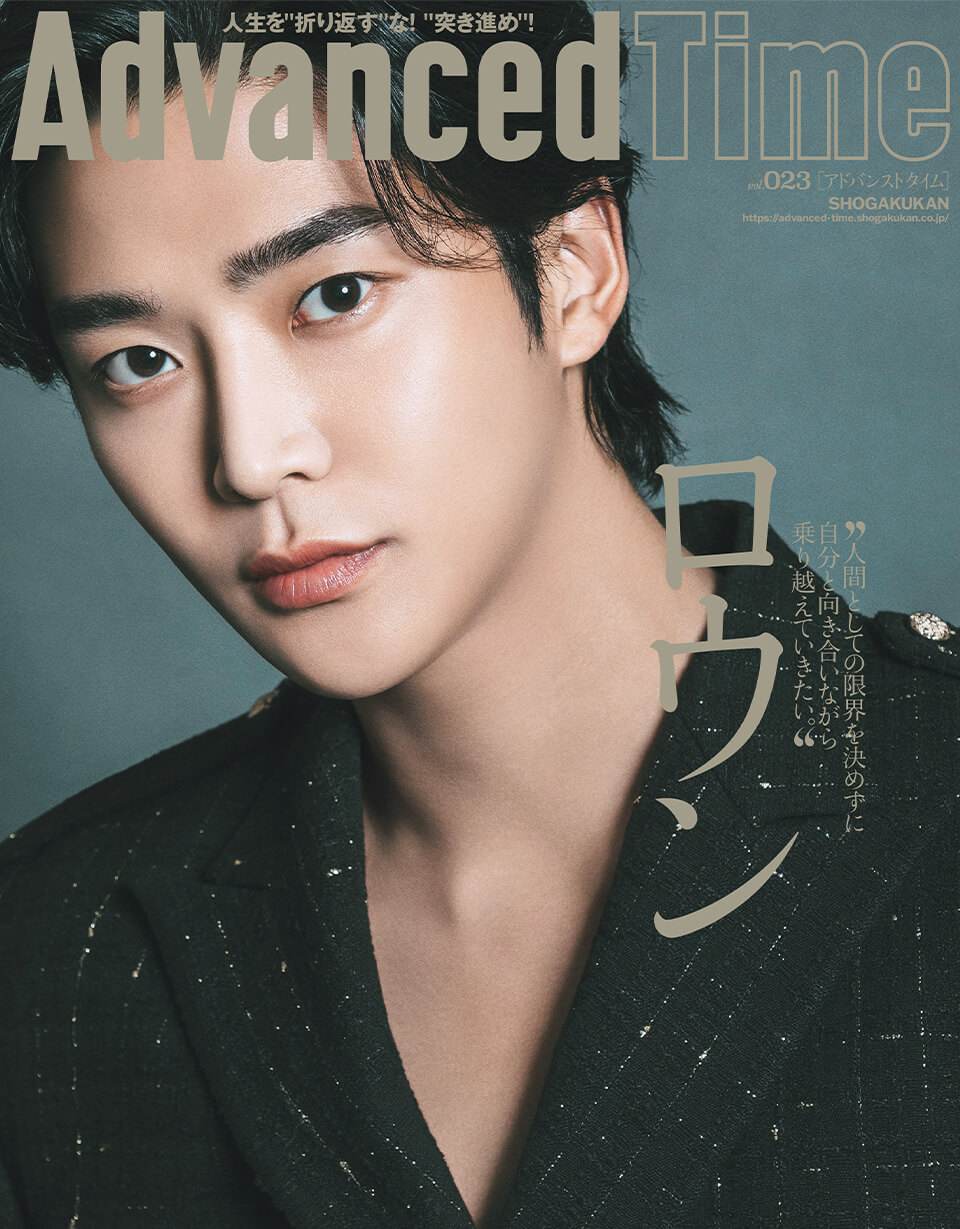

vol.023

vol.022

vol.021

vol.020

vol.019

vol.018

vol.017

vol.016

vol.015

vol.014

vol.013

Special Issue.AdvancedTime×HARRY WINSTON

vol.012

vol.011

vol.010

Special Issue.AdvancedTime×GRAFF

vol.009

vol.008

vol.007

vol.006

vol.005

vol.004

vol.003

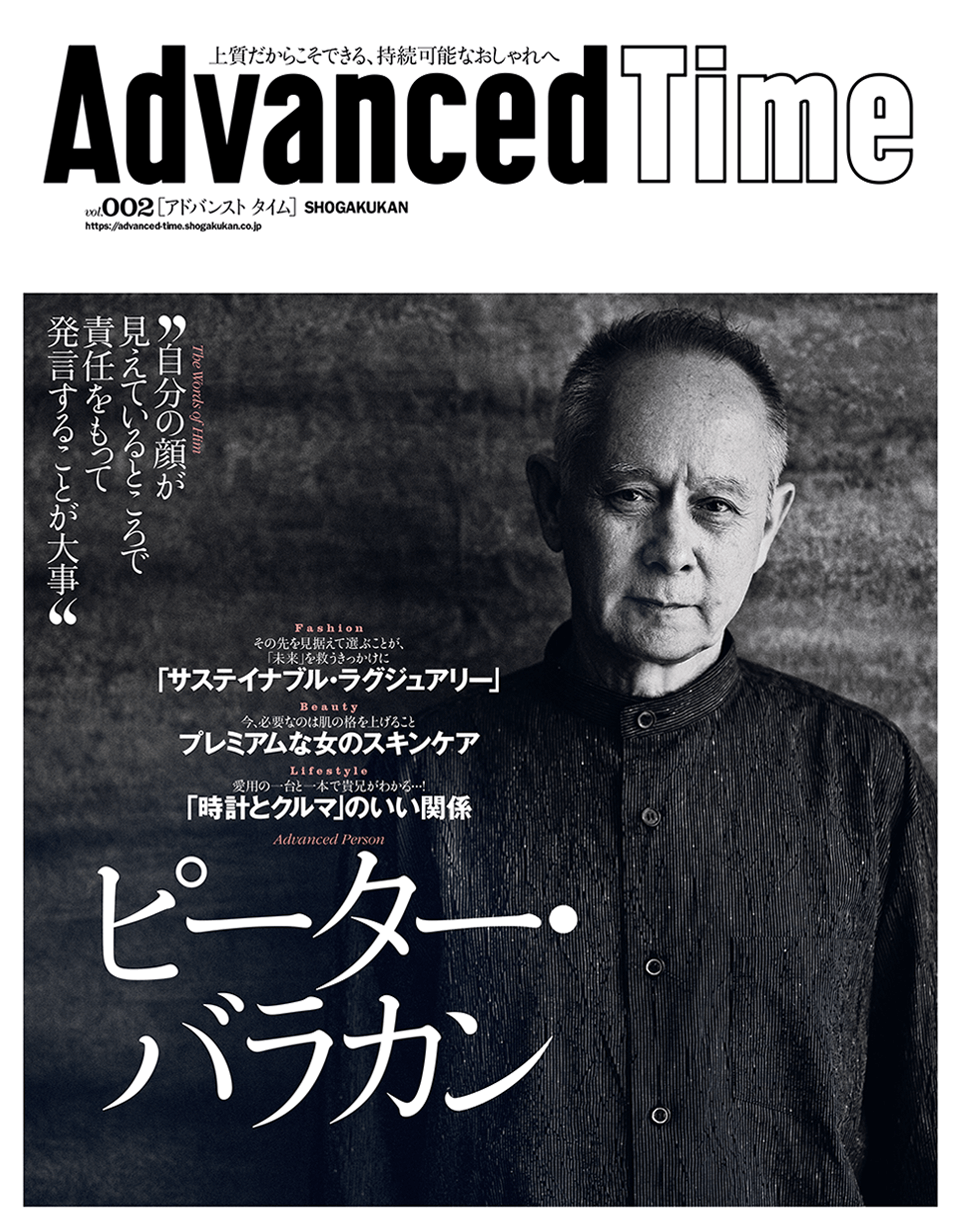

vol.002

Special Issue.01

vol.001

vol.000