タブロイドマガジンAdvancedTimeをお手元に

今回は、新書『なぜ働いていると本を読めなくなるのか』が話題の書評家・三宅香帆さんをゲストに招き、文学とのゆかりも深い「京都」をテーマに対談。ともに京都大学進学を機に在住を始め、良質な書店も充実する京都は、ふたりの読書体験に大きな影響も与えた地。通常の観光案内とはひと味違う、思い出に彩られた京都案内をご紹介します。

対談者:三宅香帆(みやけかほ)

文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年高知県生まれ。京都大学人間・環境学研究科博士前期課程修了。天狼院書店京都支店長、リクルート社を経て独立。小説や古典文学やエンタメなど幅広い分野で、批評や解説を手がける。著書『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』等多数。

平野啓一郎(以下平野):今日はお忙しいところありがとうございます。京都の観光案内は世の中に溢れていますが、もっと生活感のある、ローカルな話をするライヴ配信をやってみたいと、ずっと考えていました。今日は三宅さんと京都大学時代の思い出話も含めて、お話しできたらと思っています。

三宅香帆(以下三宅):こちらこそ、お声掛けありがとうございます。以前から平野さんの著作は拝読していましたが、京都について語っているエッセイなどは意外と拝見したことがないなと思っていましたので、今日の対談をとても楽しみにしていました。

平野:1994年に京都大学に入学して、2004年にフランスに行くまで、結局、京都に10年ぐらい住みました。僕にとって京都は非常に居心地が良かったんですが、その理由のひとつは、京都についてあまり知ったかぶりして語らず、「よそ者です」っていう顔して生きてたので、京都の人たちからも親切にしてもらった記憶があるんです。ですから、小説の舞台としてちょっと書いたり、インタヴューで話したりとか、自分なりの思い入れはあるんですが、いざ京都について書こうとなると、ちょっと緊張するというか、構えるというか。

三宅:その気持ち、すごくよく分かります。私も出身は高知で、大学入学を機に京都に来ました。大学院まで7年間住み、その後3年半ほど東京で暮らした後、会社を辞めて独立する際に京都に戻ってきました。意外と長く京都で過ごしているのですが、いわゆる「ザ・京都」のような場所に深く入り込んでいるかというと、まったくそんな実感はありません。だから京都について何かを語れるかと言われると、難しいですね。

平野:京都は本当に多面性がありますよね。学生街としての顔もあれば、観光地としての顔もあります。祇園のような場所もあれば、西陣のように職人さんが住んでいるエリアもあります。場所によって雰囲気がかなり違うので、なかなか一括りに「京都」を語るのは難しいと感じます。僕もディープな京都の内側で生活したという実感は10年いても全くありません。祇園なんて行ったこともなかったですし、ほとんどそういうところは、仕事をするようになってからで、最初は瀬戸内寂聴さんに連れて行ってもらったんですよね。

三宅:なるほど。それはいつ頃のことですか?

平野:1999年に芥川賞をもらって、翌年ですね。瀬戸内さんは徳島出身ですが、やはり京都に長く住んでいて、「京都人のふりをしないことがコツ」だとおっしゃってましたね。そのおかげで、あまり意地悪はされなかったと。

三宅:デビュー直後から、瀬戸内寂聴さんやその辺りの作家さんと祇園で遊ぶような会があったんですか?

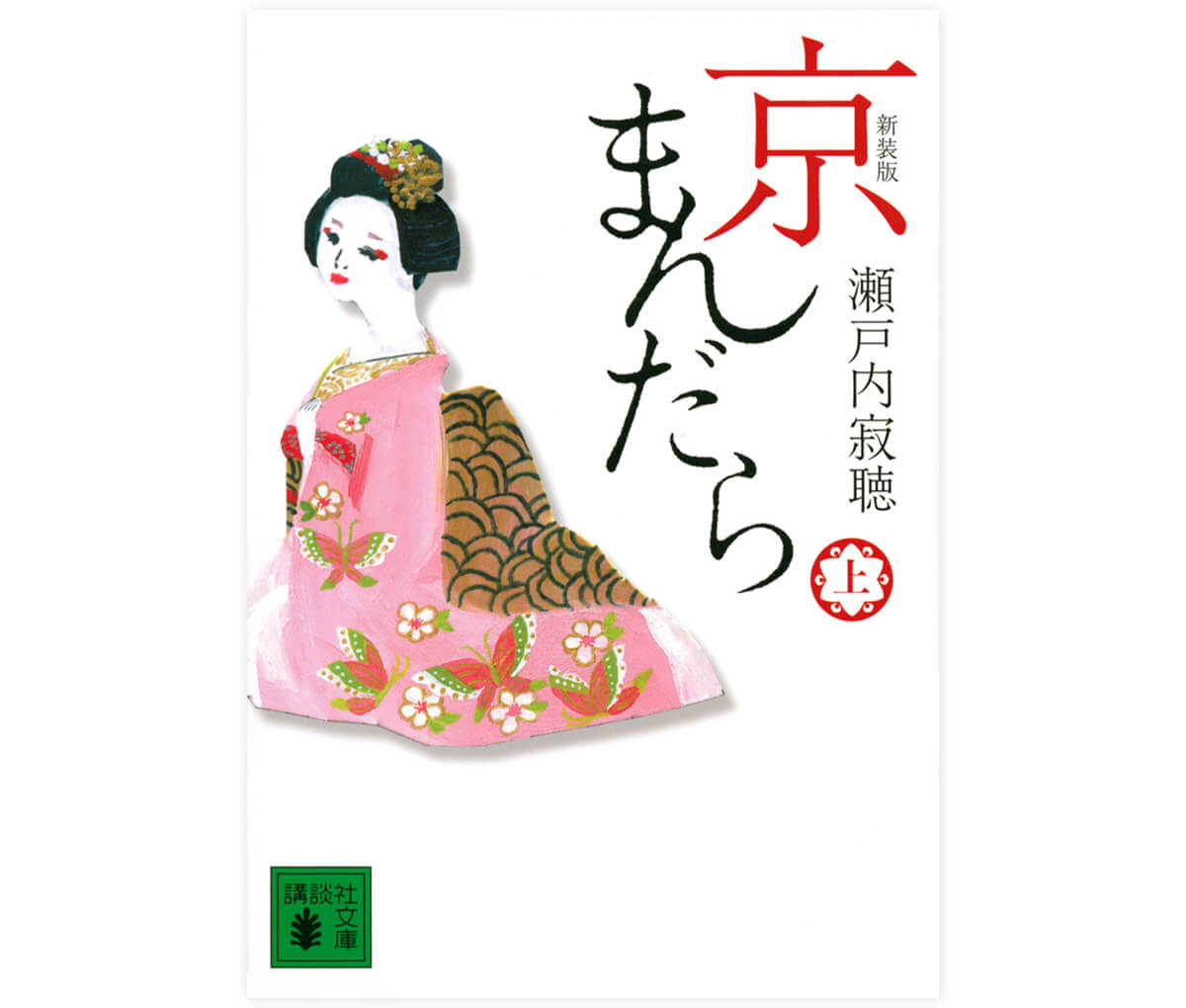

平野:まあ、瀬戸内さんだけですね。瀬戸内さんは僕のデビュー作が文芸誌に掲載された時から、高く評価してくださっていて、2000年になる頃、新聞の企画で、新春の座談会で初めて「寂庵」(瀬戸内寂聴宅)でお目にかかりました。座談会後、もう一人の座談会の参加者だった文化人類学者の青木保さんと3人で祇園に行きましょうということになり、それが僕の祇園デビューでした。瀬戸内さんの作品『京まんだら』のモデルになった「みの家」というお店に行くと、すごい名前の人たちの話がポンポン出てくるんですよね。イサム・ノグチが来た時の話や、『諧調は偽りなり』でも書いてる甘糟正彦という軍人の話など、ビックリしました。

三宅:錚々たるメンバーですね。宇治の源氏物語ミュージアムで、瀬戸内寂聴さんの展覧会が時折開催されているのですが、瀬戸内さんが源氏物語を訳した時の「何箇条」みたいな掟が、メモで残っています。そこに「肉を食べる」ということが書かれていたのが印象的でした。年齢を重ねてからも健啖家だったんですね。

平野:瀬戸内さんには祇園にある「ゆたか」というステーキ屋さんにも連れて行ってもらったのですが、90歳を過ぎてからも、コース料理をたくさん食べた後、80gくらいのステーキを食べていましたね。お酒もよく飲まれてましたし。僕にもよく「肉を食べなさい」とおっしゃってました。『源氏物語』の翻訳には、6年もの歳月を費やしていますが、お元気だったというのが、やはり成功の秘訣でしょう。

三宅:京都時代に読んだ思い出深い作家といえば、どなたになりますか?

平野:一人はやはり、谷崎潤一郎ですね。大学に入った頃、谷崎の作品をよく読みました。法然院に谷崎潤一郎のお墓があるのですが、初めて京都に来た時、谷崎の命日にお参りに行ったんですよ。自分の文学的な運勢が上がりますように、ということで(笑)。

三宅:私も大学院の試験が終わった後、文学部の友達と「運勢を上げたい」という話になり、谷崎のお墓に行ったことがあります。意外と自由にお参りできることに驚きました。

平野:哲学の道に「グリーンテラス」というお店があるのですが、ここは昔、谷崎潤一郎の『瘋癲老人日記』に出てくる颯子のモデルになった渡辺千萬子さんが住んでいた場所なんです。当時は2階から上が住居で1階が「アトリエ・ド・カフェ」という喫茶店でした。僕は知人を通して渡辺千萬子さんと知り合い、よく遊びに行っていたんですよ。

三宅:ああ、あそこですね。

平野:僕はよく遊びに行き、渡辺千萬子さんとお茶を飲みながら、谷崎潤一郎の思い出話を聞いていました。谷崎との書簡にもありますが、渡辺さんは秘書をされていて、英語もお出来になったので、版権関係のやりとりの翻訳などのお手伝いをされていたようです。実は、今でも後悔していることがあるんです。この建物の奥に展示スペースがあり、谷崎の遺品が展示されていたのですが、そこに谷崎が特注した机がありました。薄い引き出しが付いていて、原稿用紙がぴったり収まるようになっています。左に書きかけの原稿、右に推敲済みの原稿を入れていたそうです。谷崎は京都の家を引き払う際、その机を粗大ごみに出したらしいのですが、渡辺千萬子さんが「捨てるのはもったいない」と取っておいたそうです。実は「平野さんみたいな若い作家の方に、貰ってもらいたいんだけど」と言われたのですが、あまりにも突然のことに畏れ多くて、「いやいや、とんでもないです」と遠慮してしまったんです。そしたら、少し残念そうな顔をされて、「そうよね、こんな大きなものをもらっても困るわよね」と言われて、二度とその話は出ませんでした。今、その机は芦屋の谷崎潤一郎記念館に展示されています。記念館に行くたびに、「あの時もらっておけば…」と後悔しています(笑)。。

三宅:とっさに言われたら、遠慮してしまう気持ちも分かります。

平野:そうなんです。雑誌の企画で「平野さんのお宝みたいのがあったら、紹介してください」とか言われるたびに、あの机をもらってたら、お宝として披露できたのにと、ずっと後悔してます。これは僕の人生の三大後悔のひとつです(笑)。まあ、しかし、千萬子さんも生粋の京都人ですから、僕があんまり図々しくないからこそ、おつきあいしてくださってたという気もします。

三宅:谷崎でいうと、『細雪』の舞台にもなっている平安神宮の近くにある「無鄰菴(むりあん)」が、意外と知られていないスポットなのでおすすめです。庭がすごく綺麗で紅葉も美しいですよ。

平野:東大路通りにジェイムスキッチンというハンバーグ屋さんがあるのですが、昔ここの2階に「ティピディーナ」というバーがあって、僕はそこでバーテンを週に2、3回、夜中の3時くらいまでやってました。三年間です。

三宅:ジェームズキッチンっていうのは「JK」とみんなに呼ばれてて、サークルの新歓で候補に挙がるようなところです。私が行ったときは、カレー食べ放題の店に様変わりしていました。この辺りにお住まいだったんですか。

平野:僕が住んでたのは一乗寺の辺りです。「とん吉」のとんかつがお気に入りで、野菜を煮込んで作ってるらしい独特のソースがすごく美味しくて、週に2、3回は通ってたんですよね。あとは萩書房という古本屋があって、本をよく買ってました。 人文書院から出ている4巻からなるボードレール全集が、当時、二束三文で売られていて、それを買ったおかげで『葬送』という小説を書けました。

三宅:いい話ですね。一乗寺の辺りは、「恵文社」という人気の書店さんがあるので、本好きの方はぜひ行ってほしい場所です。

平野:恵文社というのは非常に変わった本屋さんなんですが、奥がギャラリーみたいになっていて、 僕がいたときは、シュルレアリスム関連とか、変わった本がたくさん置いてあって、面白かったんですよね。「世界の美しい書店ベスト100」でも、結構上位の方にランクインしています。

三宅:恵文社さんは、本当についつい立ち寄ってしまう本屋さんですよね。新刊ももちろん置いてあるんですけど、テーマごとに特集が組んであったりとか、本の並べ方にも工夫があって、いつ行っても楽しいんです。気軽に入ってくる方も多いみたいで、観光客やカップルが立ち寄っている風景をよく見かけます。書店がそういう風に、多くの人が気軽に立ち寄れる場所になっているのは、すごいなと思います。

平野:『日蝕』が出た時には、まだ一乗寺に住んでいたので、ある時、恵文社に行ったら自分の本が置いてあって、嬉し恥ずかし、なんかちょっと近づけませんでしたけどね(笑)。

三宅:自分の本には、やっぱり若干恥ずかしい気持ちになりますね。さっきの恵文社の近くにある、私がよく行っていた大垣書店高野店は、私にとって恵文社とセットで訪れるのが好きな場所でした。大垣書店は、京大近くの書店なので、今も昔も、入ってすぐのところに人文書の新刊がずらりと並んでいるのが印象的です。普通の書店なら、入り口付近にはベストセラーや話題の書籍が並んでいることが多いと思いますが、ここは本当に人文書の新刊が一通り揃っている感じです。筑摩学芸文庫も充実しています。

平野:それは僕も言おうと思っていたんですよ。当時はただ、丸山書店でしたけど。ハイデガーの本とか、ものすごく詳しいポップで紹介されていて、院生か何かがバイトでもしてるのかな?と思ってました。

三宅:私は蓮實重彦や大塚英志の本や、講談社学術文庫などをよく買っていました。それから、京大の生協の書店「ルネ」にもよく行きました。決して大きいスペースではないのですが、ぎゅっと本が揃っている場所ですよね。

平野:僕は実は、大学に入って、本を読むのはやめようと思っていたんです。高校時代に本ばかり読んでいたので、大学に入ったら、実際的なことを学んで清々しい社会人になろうと思っていたのです。ところが、京大生協の「ルネ」に教科書を買いに行った際、北九州にいたときには見たこともない本を目にしてしまい、そこからまた文学の世界に引き戻されました。

三宅:まさかの「ルネ」が、平野さんの人生に影響を与えたのですね。

──参加者の方から質問がきていますが、京都を舞台にした文学作品でおすすめはありますか。

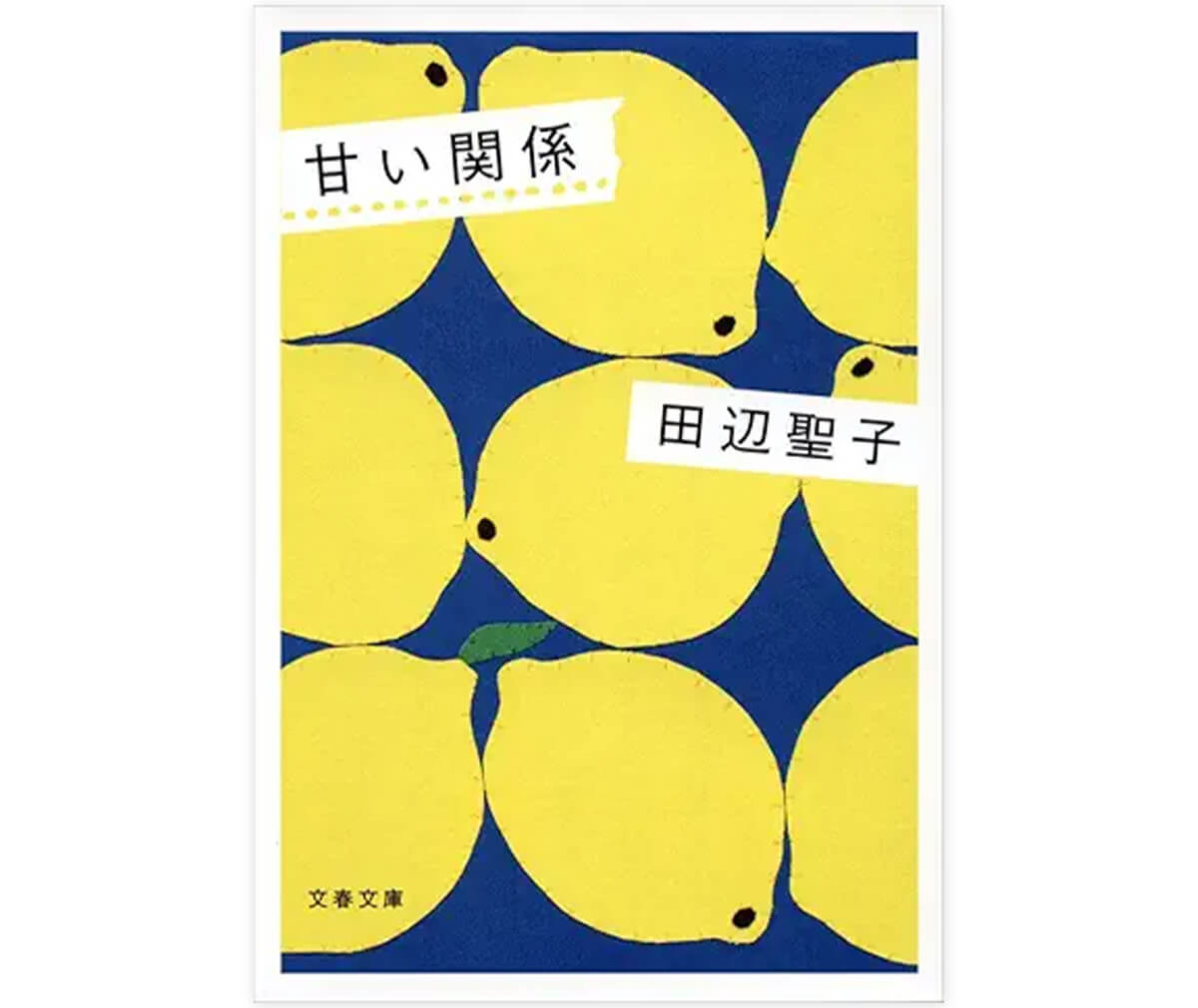

三宅:私は九鬼修造の文章が好きなのですが、『祇園の枝垂桜』という随筆は、京都を描いた話の中でも特に好きな文章なので、読んで欲しいと思います。青空文庫でも読むことができます。九鬼修造の京都描写は、何を食べたらこんな文章を書けるのだろうと思っているほどです。小説ですと、田辺聖子の『甘い関係』と言う小説はご飯がいっぱい出てくる作品なのですが、うどん屋やお弁当など、京都のおいしいもの図鑑としておすすめです。

平野:瀬戸内さんの『京まんだら』も、祇園のあたりの世界を相当お金もかけて取材して書かれていますから、京都に関心のある方にとって、とても面白いと思います。話は尽きませんが、本日は僕の長年の念願の企画がついに実現して、いろいろなお話に付き合ってくださって、おかげさまでとても楽しかったです。 どうもありがとうございました。

三宅: 私もとても楽しかったです。今まで聞いたことのない平野さんのお話も聞けて大満足です。どうもありがとうございました。

この続きは、 平野啓一郎さんと「文学の森」でもっと語り合ってみませんか?

「平野啓一郎の文学の森」は、平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークルです。3か月毎に定めたテーマ作を、月に一度のライブ配信で読み解く、小説家による小説解説!

ご参加後は過去のアーカイヴも視聴可能です 。

次回は、ヴァージニア・ウルフ著『灯台へ』を読みます。

文学を考える・深める文学を考える・深める機会をつくりたい方、ぜひこちらをチェックしてください。

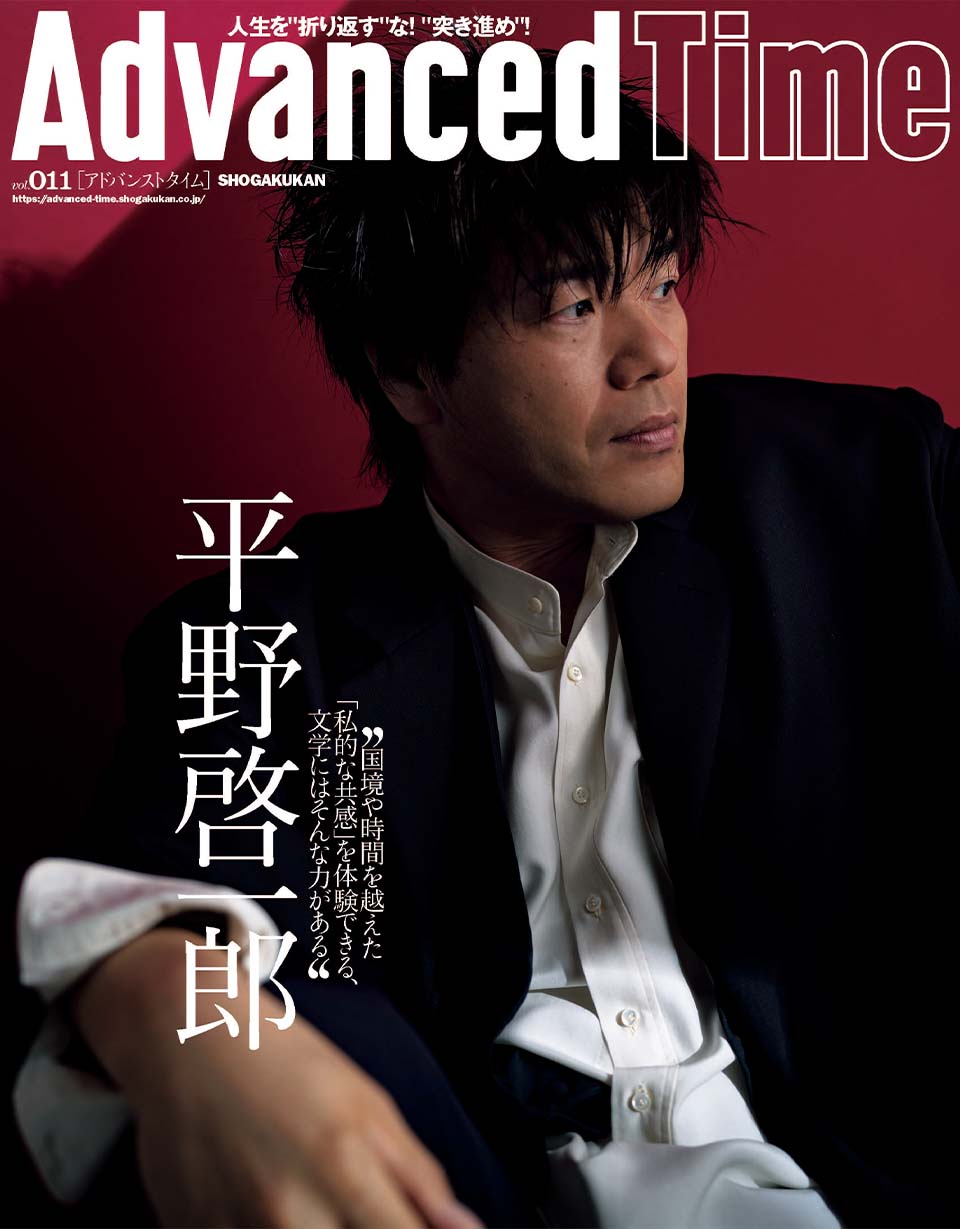

1975年愛知県・蒲郡市生まれ。北九州市出身。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。以後、一作ごとに変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として一年間、パリに滞在。著書に、小説『葬送』『決壊』『ドーン』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』『マチネの終わりに』『ある男』など、エッセイ・対談集に『私とは何か「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『考える葦』『「カッコいい」とは何か』など。2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計60万部超のロングセラーに。『空白を満たしなさい』が原作の連続ドラマが2022年6月よりNHKにて放送。『ある男』を原作とする映画が2022年秋に公開、と映像化が続く。作品は国外でも高く評価され、長編英訳一作目となった『ある男』英訳『A MAN』に続き、『マチネの終わりに』英訳『At the End of the Matinee』も2021年4月刊行。「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子が「自由死」を望んだ母の<本心>を探ろうとする最新長篇『本心』は2021年に単行本刊行。ミステリー的な手法を使いながらも、「死の自己決定」「貧困」「社会の分断」といった、現代人がこれから直面する課題を浮き彫りにし、愛と幸福の真実を問いかける平野文学の到達点。2023年、構想20年の『三島由紀夫論』を遂に刊行。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4作品を精読し、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を一元的に論じた。三島の思想と行動の謎を解く、令和の決定版三島論。

STAFF

Photo: Manabu Mizuta

Movie: Cork Text:Jun Mizukami

Editor: Yukiko Nagase,Kyoko Seko

『AdvancedTime』は、自由でしなやかに生きるハイエンドな大人達におくる、スペシャルイシュー満載のメディア。

高感度なファッション、カルチャーに溺愛、未知の幅広い教養を求め、今までの人生で積んだ経験、知見を余裕をもって楽しみながら、進化するソーシャルに寄り添いたい。

何かに縛られていた時間から解き放たれつつある世代のライフスタイルを豊かに彩る『AdvancedTime』が発信する情報をさらに充実し、より速やかに、活用できる「AdvancedClub」会員組織を設けました。

「AdvancedClub」会員に登録すると、プレゼント応募情報の一覧、プレミアムな会員限定イベント、ブランドのエクスクルーシブアイテムの紹介など、特別なコンテンツ情報をメールマガジンでお届け致します。更に『AdvancedTime』のタブロイドマガジンのご案内もあり、送付手数料のみをご負担いただくことでお手元で『AdvancedTime』をお楽しみいただけます。

登録は無料です。

一緒に『AdvancedTime』を楽しみましょう!

vol.029

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.028

vol.027

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.026

vol.025

vol.024

vol.023

vol.022

vol.021

vol.020

vol.019

vol.018

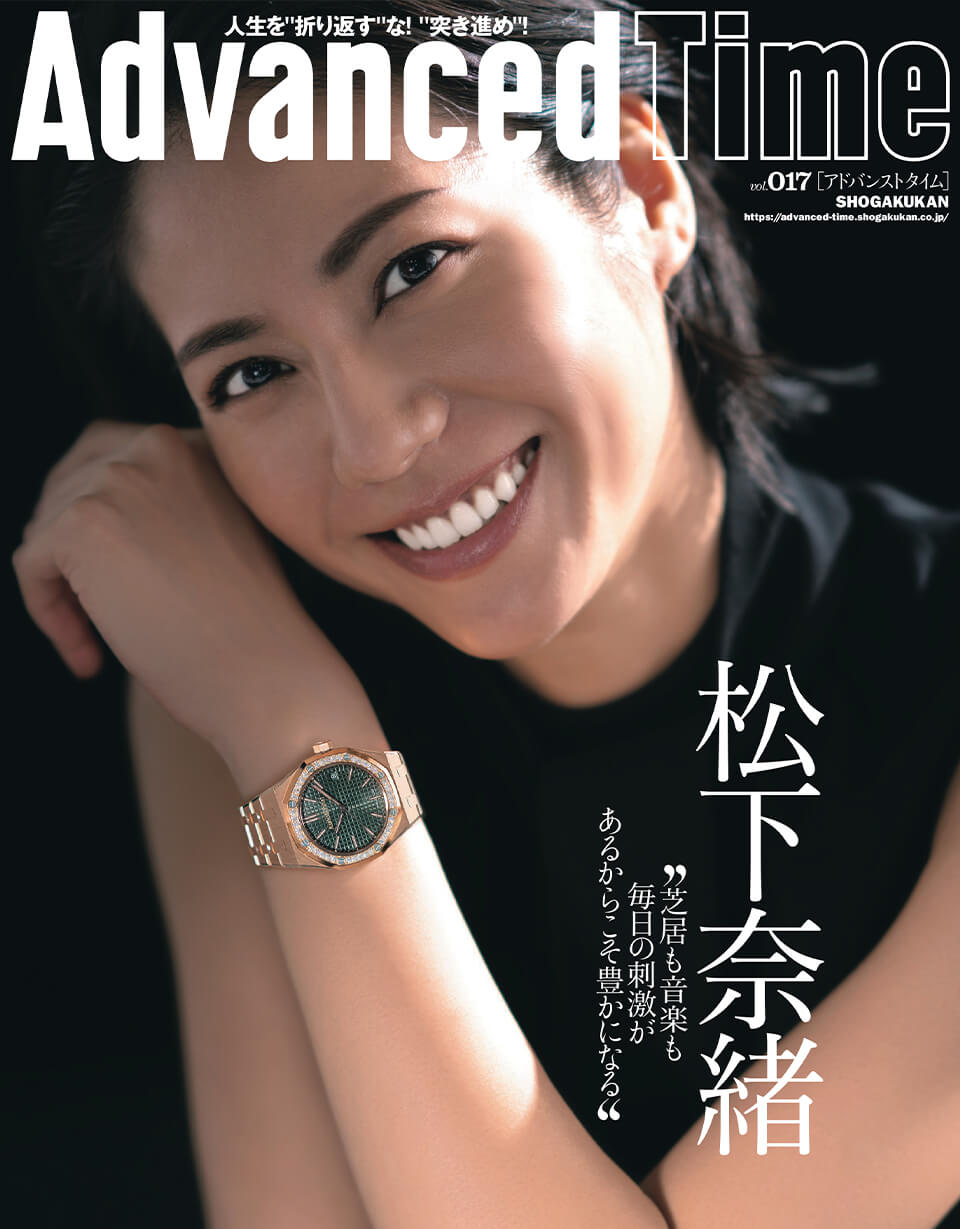

vol.017

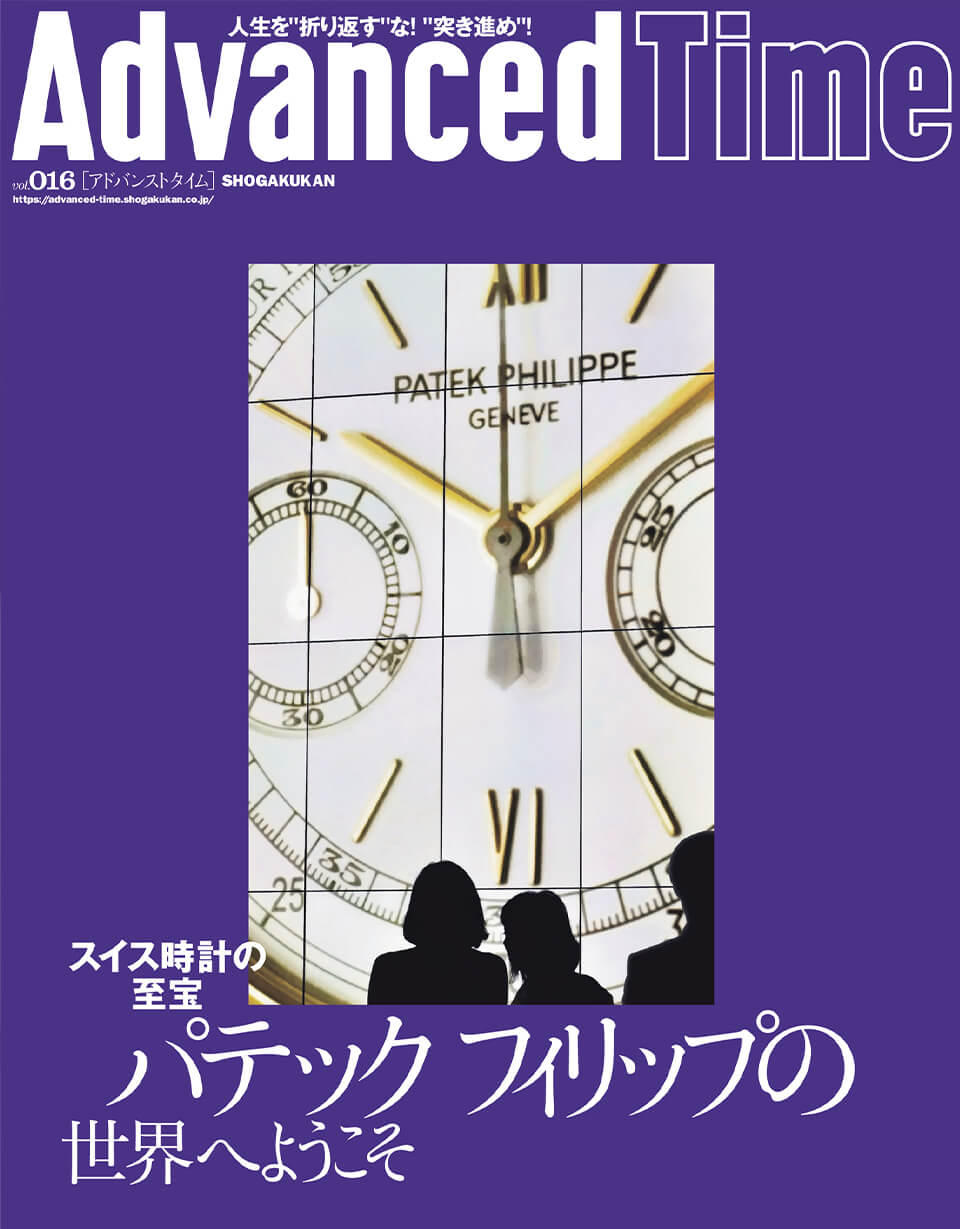

vol.016

vol.015

vol.014

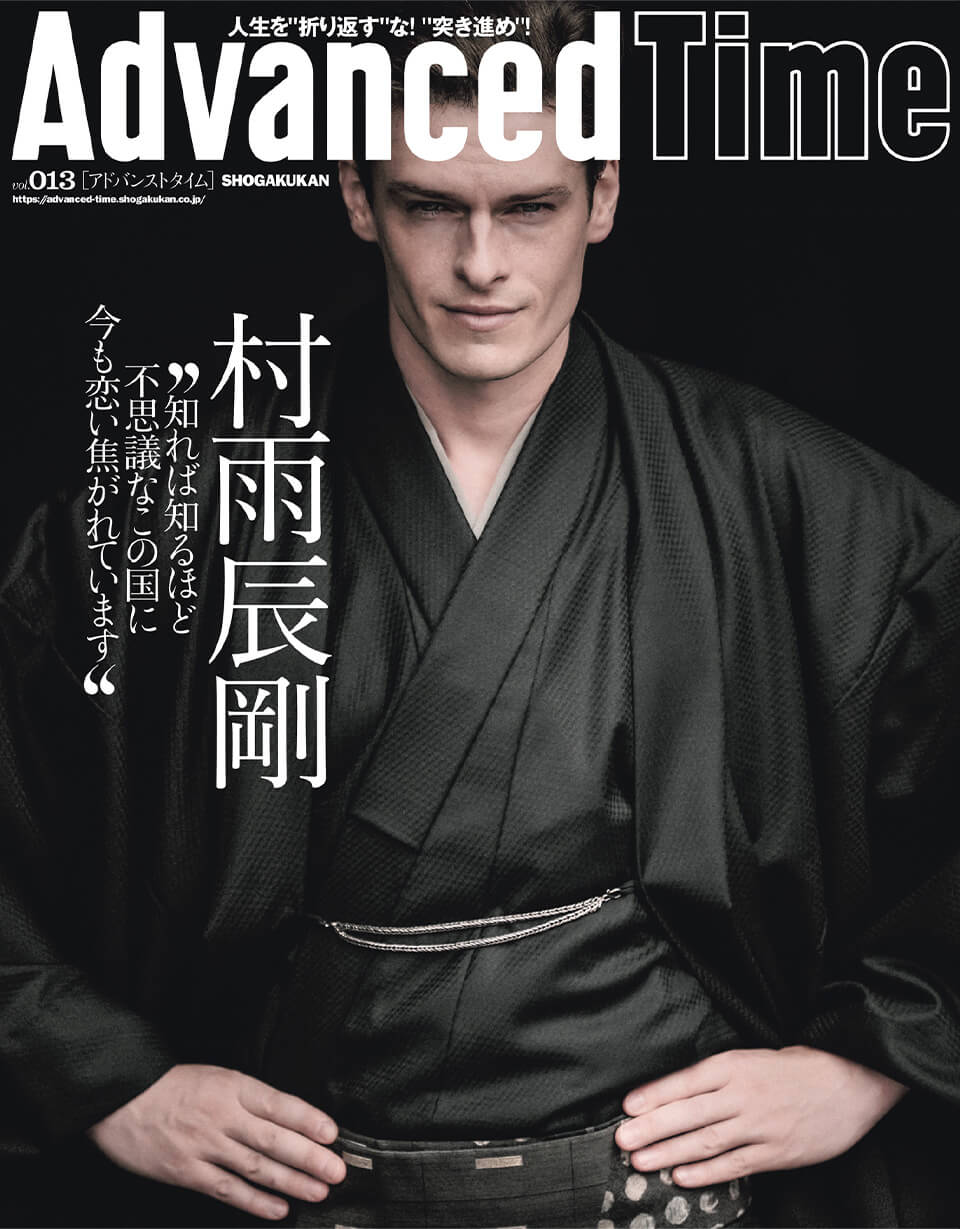

vol.013

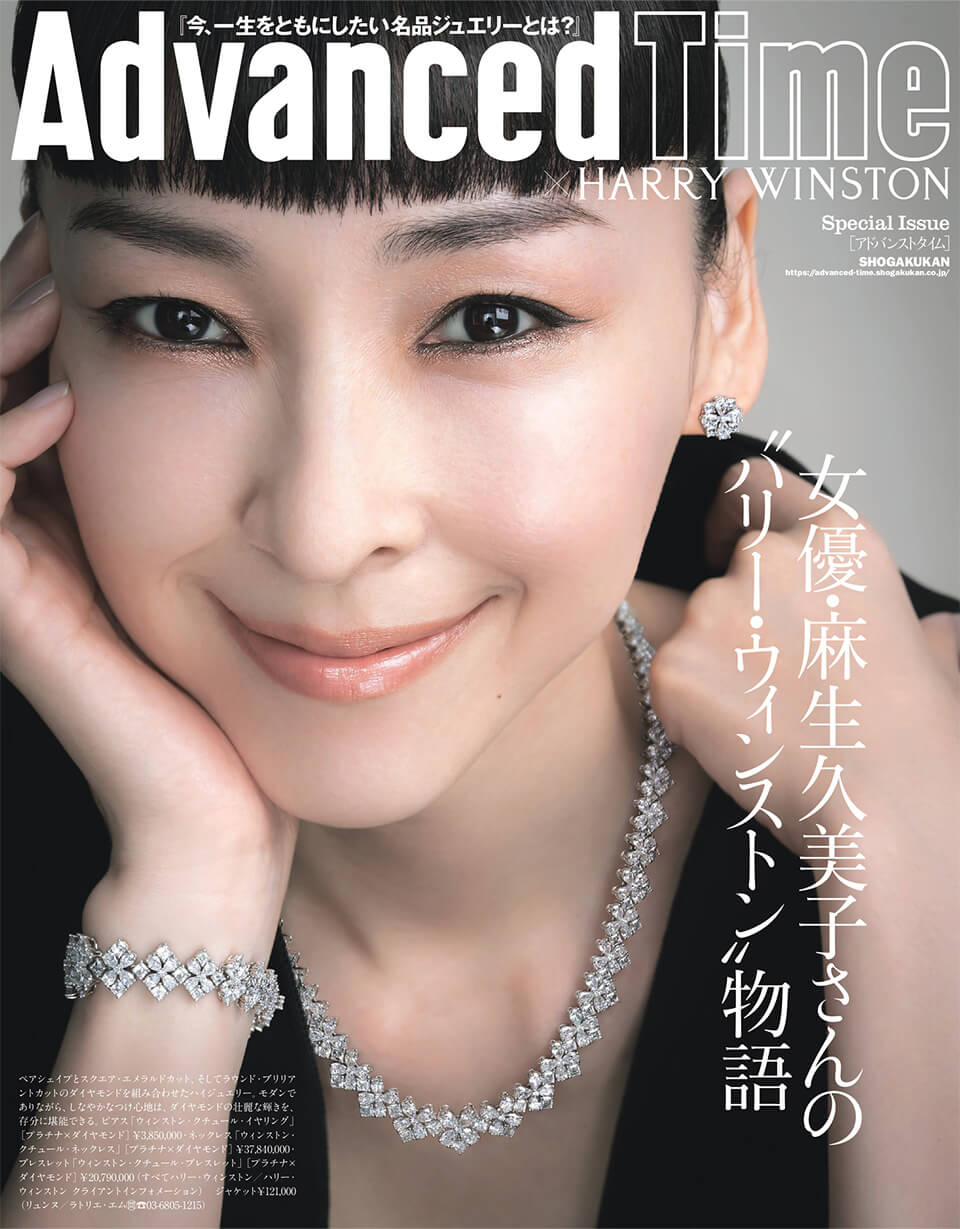

Special Issue.AdvancedTime×HARRY WINSTON

vol.012

vol.011

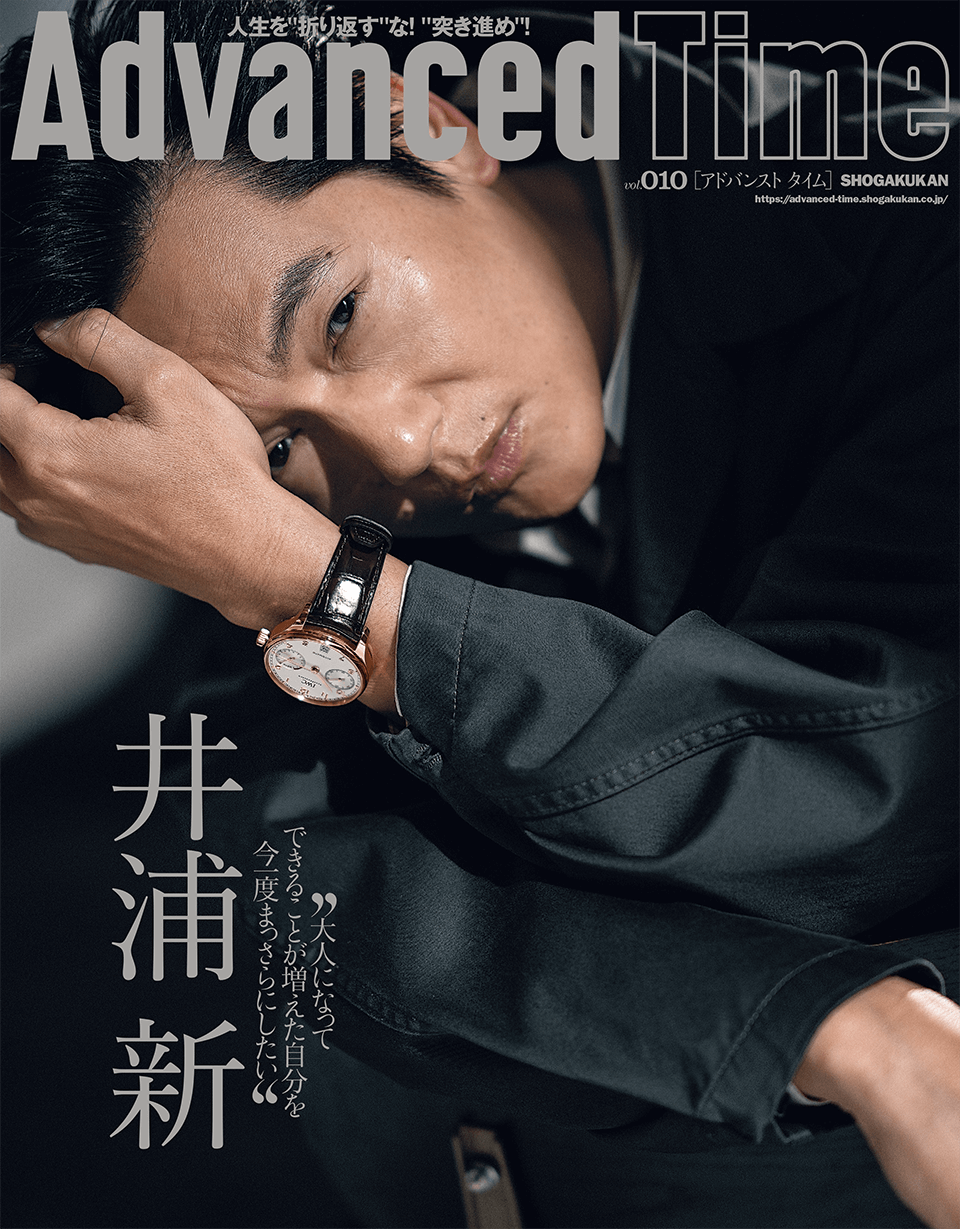

vol.010

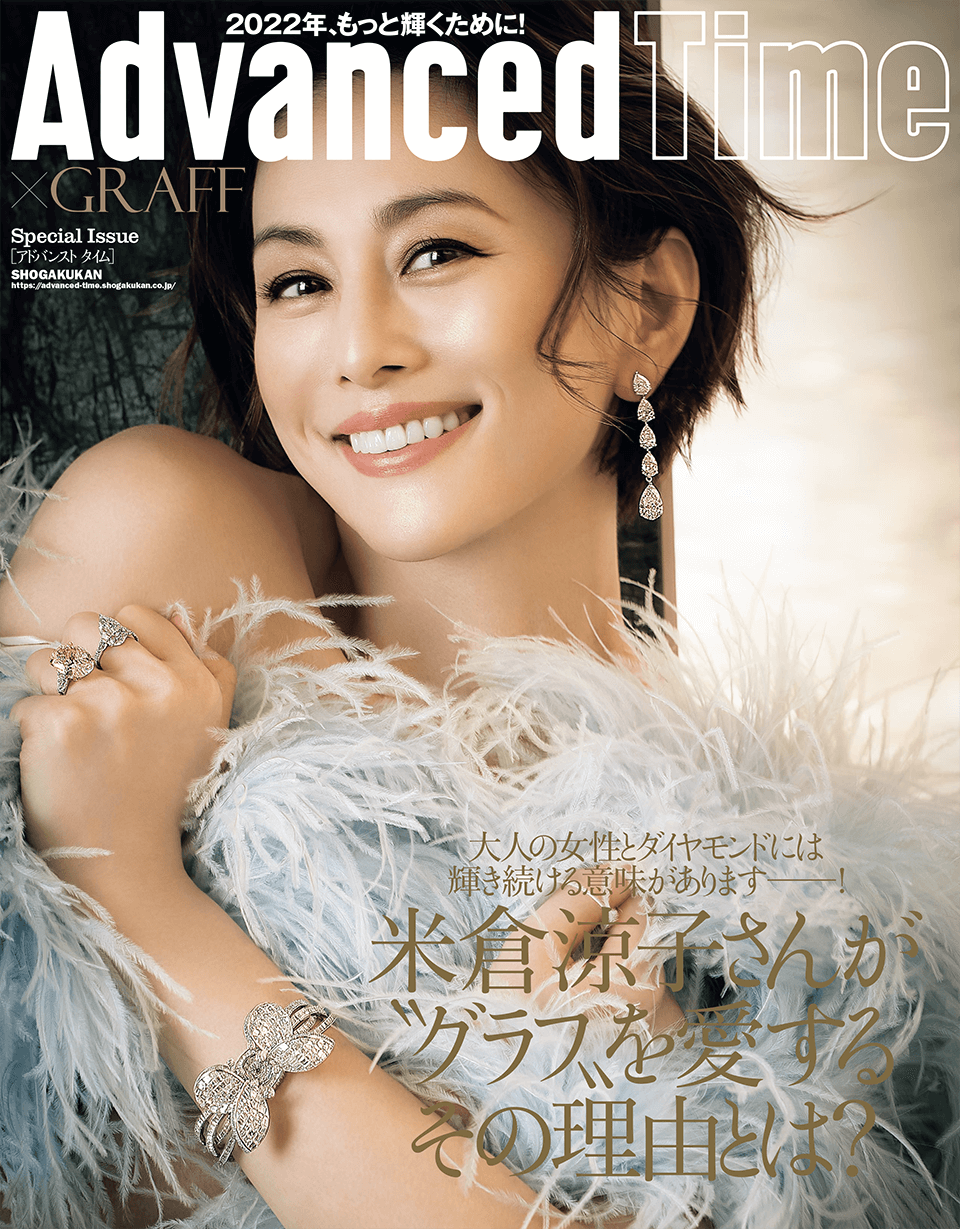

Special Issue.AdvancedTime×GRAFF

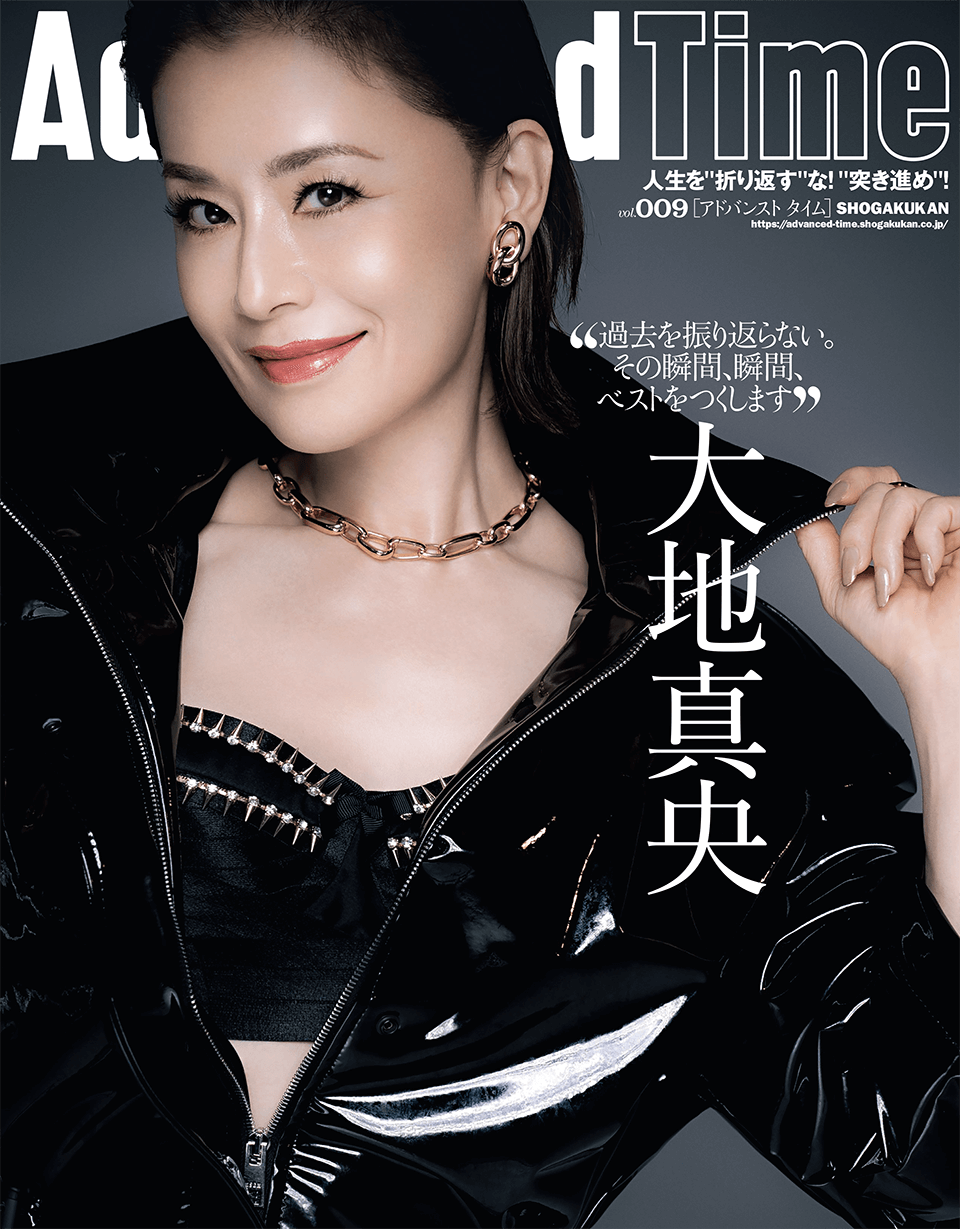

vol.009

vol.008

vol.007

vol.006

vol.005

vol.004

vol.003

vol.002

Special Issue.01

vol.001

vol.000

創業100周年を記念し、スターシェフが創り上げた「GODIVA(ゴディバ)」の特別コレクション

都心のラグジュアリーホテル「オークラ東京」で貴い品格美に浸る滞在を

日本海を望む「界 出雲」で身を清め、松葉蟹と石見神楽を満喫する

下がってきた目尻、たるんだまぶたも愛おしく! 秘策あり!優しい「大人笑顔のアイメイク」後編

五感で癒される宿「吉祥やまなか」、12のおもてなしがもたらす至福のとき