タブロイドマガジンAdvancedTimeをお手元に

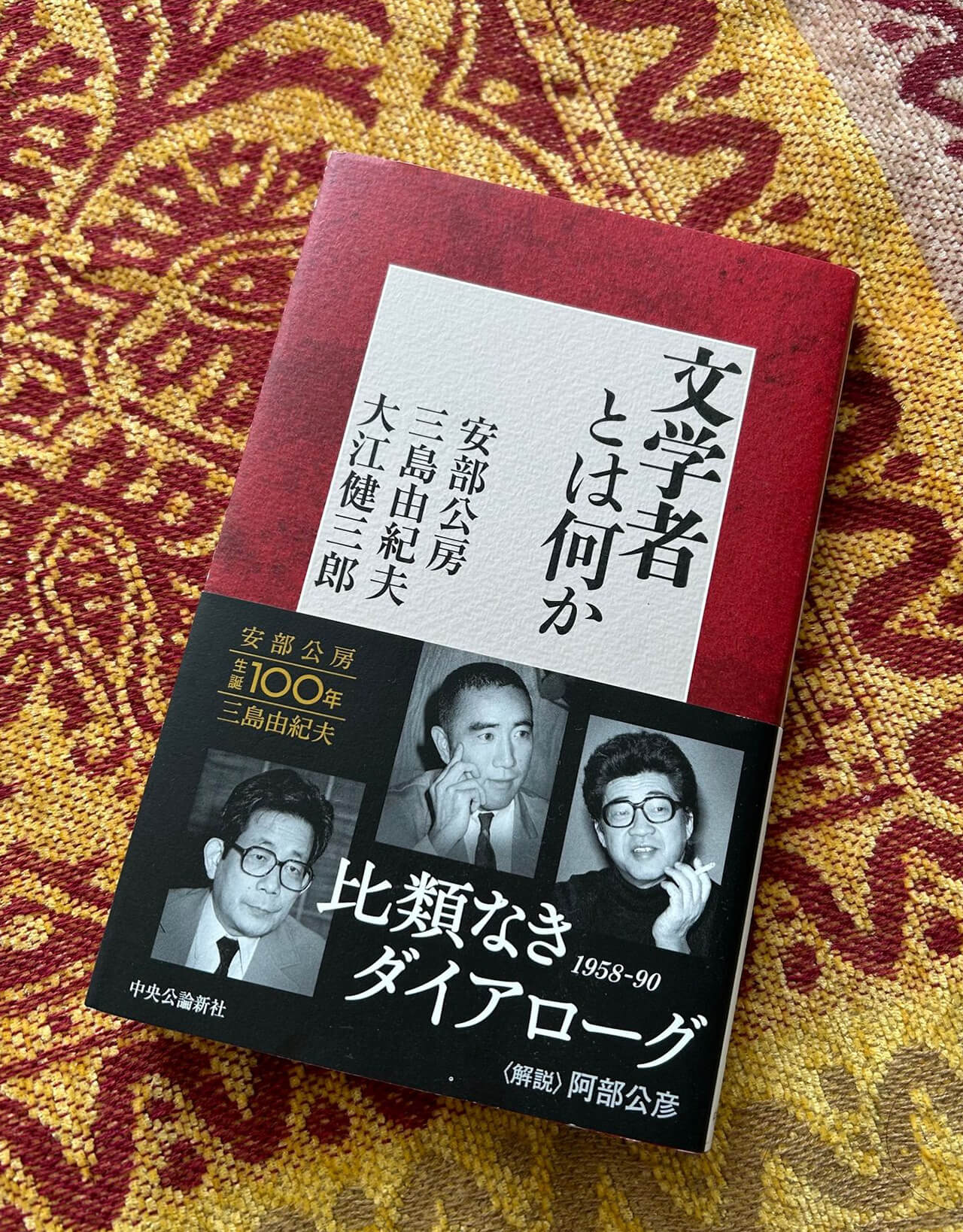

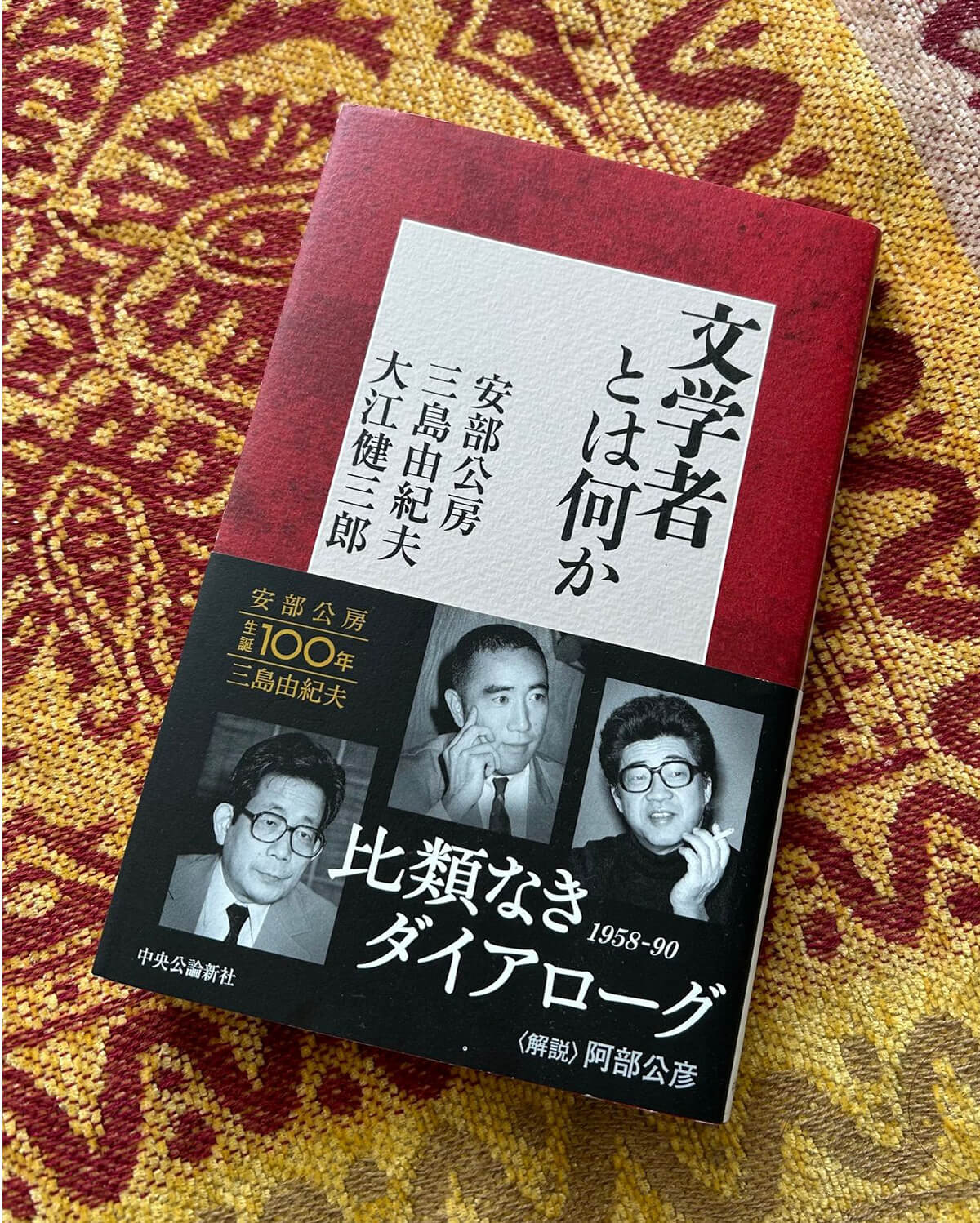

日本文学界の3大レジェンド作家、三島由紀夫、大江健三郎、安部公房による豪華鼎談を収めた『文学者とは何か』。平野啓一郎と阿部公彦が偉大な作家の語り合いを読み直しながら、各人の際立つキャラクターや創作法について解説し、意見を交わし合います。

~あらすじ~

三島由紀夫・大江健三郎・安部公房。個性は異なりながらも同時代を生き、互いに認め合った作家三人による鼎談および対談を収録。創作への向き合い方、良い批評とは、短編と長編、政治について──。文学を取り巻く多様なトピックスをフランクに語り合う。

対談者:阿部公彦

英文学者、文芸評論家。1966年生まれ。東京大学文学部卒、同修士を経て、ケンブリッジ大学で博士号取得。2001年より、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。専門は、英米文学、特に詩。日本の詩や小説も研究対象にしている。『荒れ野に行く』で早稲田文学新人賞受賞、『文学を<凝視>する』でサントリー学芸賞を受賞。他の著書は、『英詩のわかり方』『英語文章読本』『史上最悪の英語政策』『理想のリスニング』など。翻訳書は『フランク・オコナー短篇集』、バーナード・マラマッド『魔法の樽 他十二篇』など。

平野啓一郎(以下、平野):僕自身、三人ともすごく好きな作家で、よく読んできた方だと思いますが、安倍さんはあえて誰か一人選ぶとすると、この中で一番よく読んだのは誰ですか?

阿部公彦(以下、阿部):一番よく読んでいるのは、おそらく大江さんですね。時期によって全然作風が異なるので、強い熱意を持って読める作品もあれば、ちょっと距離を置いて読んでしまう作品も正直あるのですが、ただ、大江健三郎は全部読まねばならぬと思って、読んできました。

平野:安部さんは、大江さんには実際お目にかかったこともあるんですよね?

阿部:2006年あたりに、大江さんが東大の安田講堂で講演をされたんです。私は当時から東大で研究をしておりましたから、そこに参加させていただきました。文学界の長嶋茂雄のような感じで、華やかに、観客を笑わせながら、会場全体を盛り上げてらっしゃいました。

平野:とくに印象的だったお話しやエピソードはありますか?

阿部:講演前に、安田講堂の楽屋で、私たち研究者は大江さんを待ち構えていたんです。大江さんはちょっと遅れていらして、「いやいや」とか言いながら汗拭いて、ちょっとした小ネタを入れて、誰かを軽くディスったりして、笑いが絶えませんでした。それから、「あ、これは忘れちゃいけないんだ」といって、カバンからネクタイを取り出したんです。「家内にこれをつけなさいって言われたんですよ」とか言いながら。あれはおそらく、場を和ませるための演出なんだろうなと思います。

平野:僕も大江さんの講演を何回か聞きましたけど、絶妙なタイミングで笑いが入ってて、本当に見事でした。とあるシンポジウムで大江さんが基調講演されたとき、高橋源一郎さんがちらっと原稿を覗き見したらしいのですが、そのまま読み上げればいいぐらい細かく原稿は準備されていて、途中に「(ここで笑い)」とか書いてあって、笑いを取る場所も全部想定してあったらしいんですよ。

阿部:それはすごい(笑)。そこまで入念に準備されているんですね。

平野:『文学者とは何か』という本を読まれて、全体としてどのような印象を持たれましたか?

阿部:これを読むと、やはり三島由紀夫の存在感の大きさを痛感しますよね。三島というのは、こういう「場」を非常に面白いものにすることができる人だったんだなと。非常によくアイロニーも効いてるし、やはり頭も抜群に良くて、論理的に物事を整理するのも上手ですよね。いい意味で頑固なところもあるけど、すごく相手のことを尊重している感じもする。

平野:頑固に自説を唱えつつ、一方で相手に対して敬意を払っていて、非常に魅力的ですよね。三島自身、オスカー・ワイルドが非常に好きでしたが、こういう場ではワイルド的な「社交術」を発揮しているように感じます。一番最後に収録されている安部公房と大江さん二人での対談を読んでると、わりと大江さんが安部公房の言ってることに何でも同意しがちというか、穏やかな対談になっていて、そういう意味でも、やはり三島が二人の間に入ってる時の方が、刺激的な対話になってるような感じがします。

阿部:特に三島は、批評家的な資質もあった人で、作品を批評的に言語化することが非常に上手な人だったと思います。しかも、ただ明晰に、素直に表現するだけでなく、その場に応じて微妙にひねったり、ひっくり返したりすることもできる。

平野:三島は現代のいろいろな作家について非常に柔軟に論じていて、批評家としても凄いと思わされます。一方で、彼の最後の作品である『豊饒の海』というのは、小説としていろいろな問題がある。批評家としての分析能力がここまで極まっているのに、自作を書く時にはまた別問題というのは、不思議な感じがします。

阿部:こんなに文学について深く理解しているのに、政治論とかになると、驚くほどの偏りを示したりするというのは不思議ですよね。それが謎であり、魅力でもあると思います。

平野:三島は、30代の頃は「自分はノンポリだ」と明言していて、政治的な言動がほとんどないんですよね。天皇についても何も語っていない。実際、「政治について」と題する対談の開始早々、「これはぼくは沈黙を守ろう。」と言っています。

阿部:この時期の三島は、政治に対して全く積極的でなかったことがわかりますね。

平野:ただ、やはり感心したのは、「ファシズム論」というテーマのなかで、大江さんが「ぼくはファシストという概念を日本の文学で思い浮かべるとすれば、やはり三島由紀夫氏だ」と断言しているんです。この時期は、『金閣寺』とか『鏡子の家』とか、とくに政治的な主張が色濃くはない作品を書いていた時期ですが、この頃の三島に、すでにそういうものを感じ取っている。大江さんはやはり鋭いなと驚かされました。

阿部:今おっしゃったところは、この本の中で私が一番好きな場面です(笑)。「ファシストだ」と本人の目の前で言うのは、どういう顔をして言ったんだろうと興味深いところですね。

平野:冗談で言っている感じでもないですよね。

阿部:そうですね、大真面目に言っている。そして安部さんが「ファシストだとすれば、疑似ファシストだよ」と言ってフォローする。その後、また話が進んで、大江が「政治体制とか政治的人間とかいうことを考えて最も美的な感動があるのはぼくだってファシストだと思います。」と、ファシストの擁護みたいなこと言い出すと、三島が「君もファシストか。」とか言うんですよね。「やったぞ、おまえもか」みたいな感じで。このやりとりはすごいなと思います。

平野:次の対談では、大江さんと三島が2人だけで向かい合って、創作について対談しています。小説家としていろいろと考えさせられることがある部分です。大江さんが、「夾雑物がいっぱい含まれている小説の中の細部を取り上げて評価するのは間違っている」という問題提起をする。長編小説というのは、良い部分と、“夾雑物”のようなものがうまく混ざり合ってこそ成り立つのではないか。そんな視点からの発言でした。

長編を書こうとすると、どうしても夾雑物が入ってきて、でもその中に光る部分もあり、その兼ね合いに悩むことになります。これは非常に実践的な悩みですよね。僕は、絵画のことを思い出すのですが、たとえば新古典派のダヴィッドやアングルのように、細部まで完璧に描き込んでしまうと、写真でいうと全体に焦点が合ったような画面になって、全体の緊迫感が失われてしまう。

その反動として、ロマン派のドラクロワは、背景は多少雑でもいい、焦点を当てるべき前景をしっかり描き込み、むしろ背景はアウトフォーカスの方がいい、ということを考え出しました。以後、20世紀にかけて、主要なモチーフ以外は意図的に粗く処理する描き方が主流になっていきます。

小説にも同じことが言えて、すべてきっちり書きすぎると、確かによく書けてはいるけれど、どこか平板になってしまう。大江さんも、ちょうどこの頃、そうした“抑揚の付け方”や“夾雑物の扱い”について深く考えていたのではないかと思います。

平野:この時代の作家たちの対談を読んでいると、「自分たちの時代にも、こういう作家同士の対話は成立するのだろうか?」と考えてしまうんですよね。彼らは同世代の作家の悪口を言ったり、年上の作家の実名を挙げて辛辣なことを言ったりもしている。今では、そうした雰囲気はほとんどなくなって、お互いがどこか遠慮がちな関係になっている。そういう意味で、この時代の作家たちの面白さをあらためて再発見した気がします。

阿部:それにしても、三島由紀夫という人は本当に面白い存在ですよね。どうしても最期の出来事ばかりが語られがちですが、批評家的な側面こそもっと注目されるべきだと思います。「社交家としての三島」という視点も、改めて掘り下げてみたいと感じました。

平野:安部さんといろいろなお話ができて、本当に楽しかったです。今の時代には、YouTubeなどでゲームを実況中継しながらコメントを入れるコンテンツがありますよね。あれに少し似た形で、昔の作家の対談を「実況中継的」に読み直して、ツッコミを入れながら味わうというのも面白い試みかもしれません。

阿部:私も本当に楽しかったです。おかげさまで、この本について改めて考え直す良い機会になりました。本というのは出版するとすぐに次のことへと気持ちが移ってしまいがちですが、この本はもう少し考え続けたいと思っていたので、今日の対談はありがたかったです。

「平野啓一郎の文学の森」は、平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークルです。3か月毎に定めたテーマ作を、月に一度のライブ配信で読み解く、小説家による小説解説!

ご参加後は過去のアーカイヴも視聴可能です 。

次回は、プラトン著『饗宴』を読みます。

文学を考える・深める文学を考える・深める機会をつくりたい方、ぜひこちらをチェックしてください。

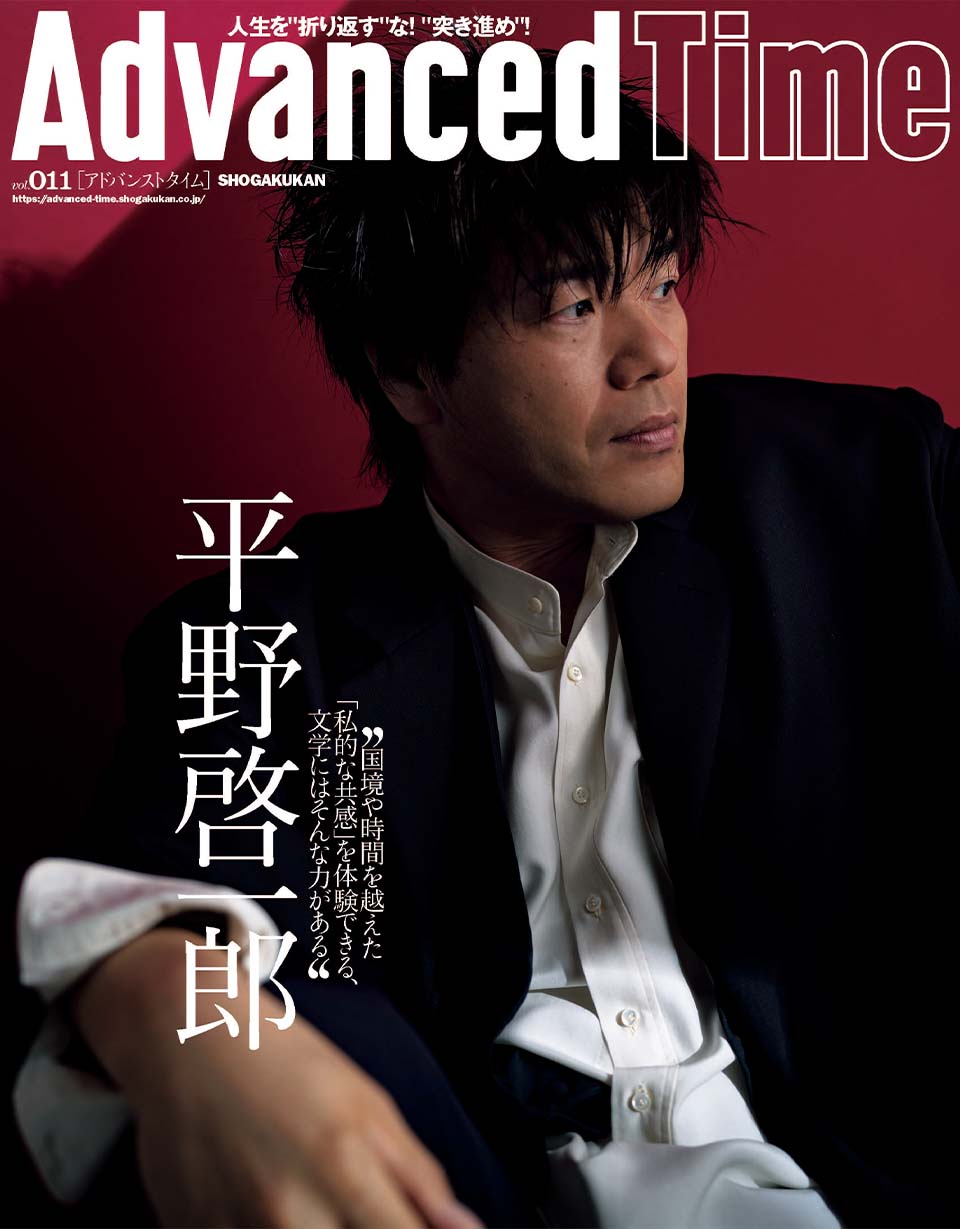

1975年愛知県・蒲郡市生まれ。北九州市出身。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。以後、一作ごとに変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として一年間、パリに滞在。著書に、小説『葬送』『決壊』『ドーン』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』『マチネの終わりに』『ある男』など、エッセイ・対談集に『私とは何か「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『考える葦』『「カッコいい」とは何か』など。2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計60万部超のロングセラーに。『空白を満たしなさい』が原作の連続ドラマが2022年6月よりNHKにて放送。『ある男』を原作とする映画が2022年秋に公開、と映像化が続く。作品は国外でも高く評価され、長編英訳一作目となった『ある男』英訳『A MAN』に続き、『マチネの終わりに』英訳『At the End of the Matinee』も2021年4月刊行。「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子が「自由死」を望んだ母の<本心>を探ろうとする最新長篇『本心』は2021年に単行本刊行。ミステリー的な手法を使いながらも、「死の自己決定」「貧困」「社会の分断」といった、現代人がこれから直面する課題を浮き彫りにし、愛と幸福の真実を問いかける平野文学の到達点。2023年、構想20年の『三島由紀夫論』を遂に刊行。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4作品を精読し、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を一元的に論じた。三島の思想と行動の謎を解く、令和の決定版三島論。

STAFF

Photo: Manabu Mizuta

Movie: Cork

Editor: Yukiko Nagase,Kyoko Seko

TAGS

『AdvancedTime』は、自由でしなやかに生きるハイエンドな大人達におくる、スペシャルイシュー満載のメディア。

高感度なファッション、カルチャーに溺愛、未知の幅広い教養を求め、今までの人生で積んだ経験、知見を余裕をもって楽しみながら、進化するソーシャルに寄り添いたい。

何かに縛られていた時間から解き放たれつつある世代のライフスタイルを豊かに彩る『AdvancedTime』が発信する情報をさらに充実し、より速やかに、活用できる「AdvancedClub」会員組織を設けました。

「AdvancedClub」会員に登録すると、プレゼント応募情報の一覧、プレミアムな会員限定イベント、ブランドのエクスクルーシブアイテムの紹介など、特別なコンテンツ情報をメールマガジンでお届け致します。更に『AdvancedTime』のタブロイドマガジンのご案内もあり、送付手数料のみをご負担いただくことでお手元で『AdvancedTime』をお楽しみいただけます。

登録は無料です。

一緒に『AdvancedTime』を楽しみましょう!

vol.029

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.028

vol.027

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.026

vol.025

vol.024

vol.023

vol.022

vol.021

vol.020

vol.019

vol.018

vol.017

vol.016

vol.015

vol.014

vol.013

Special Issue.AdvancedTime×HARRY WINSTON

vol.012

vol.011

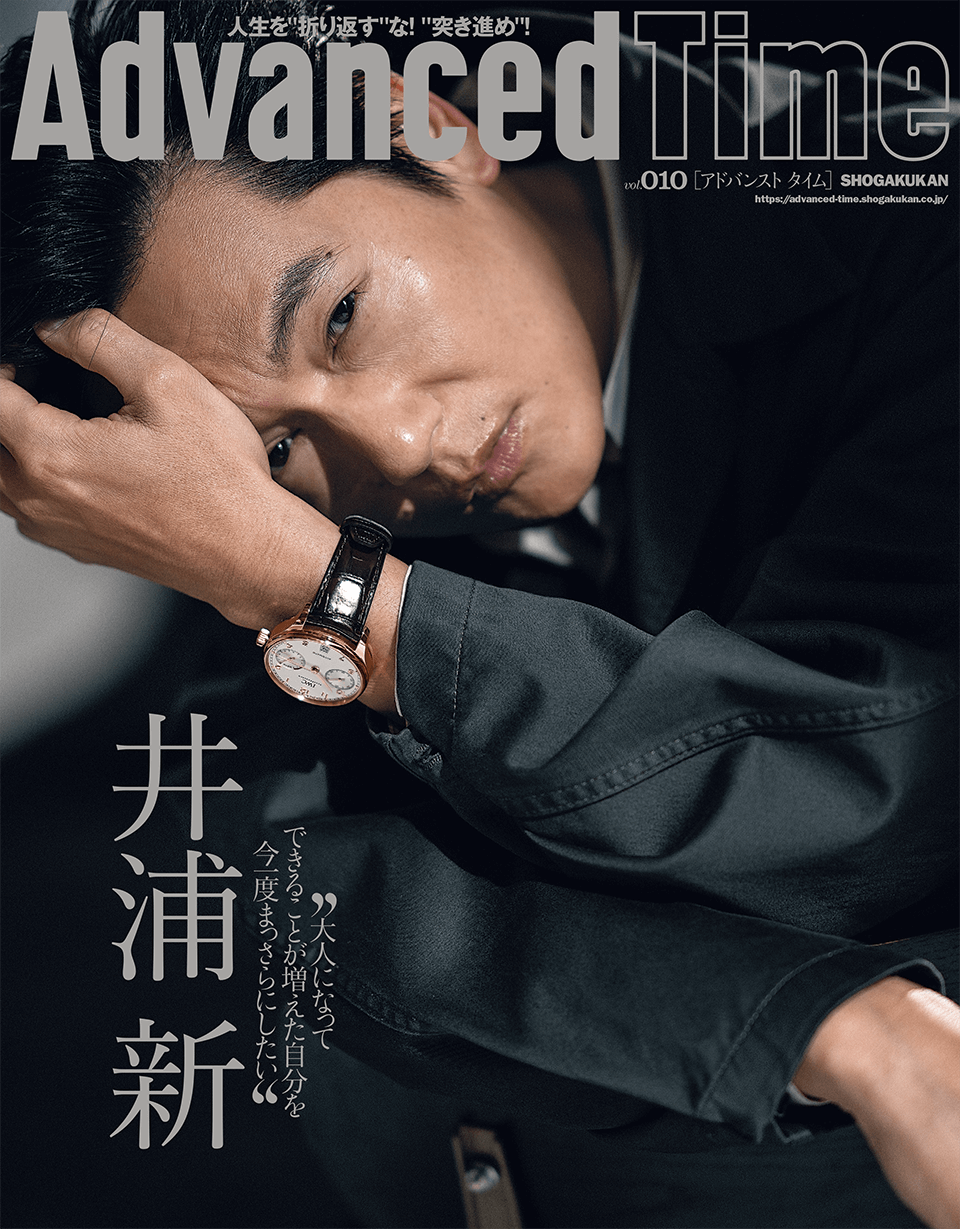

vol.010

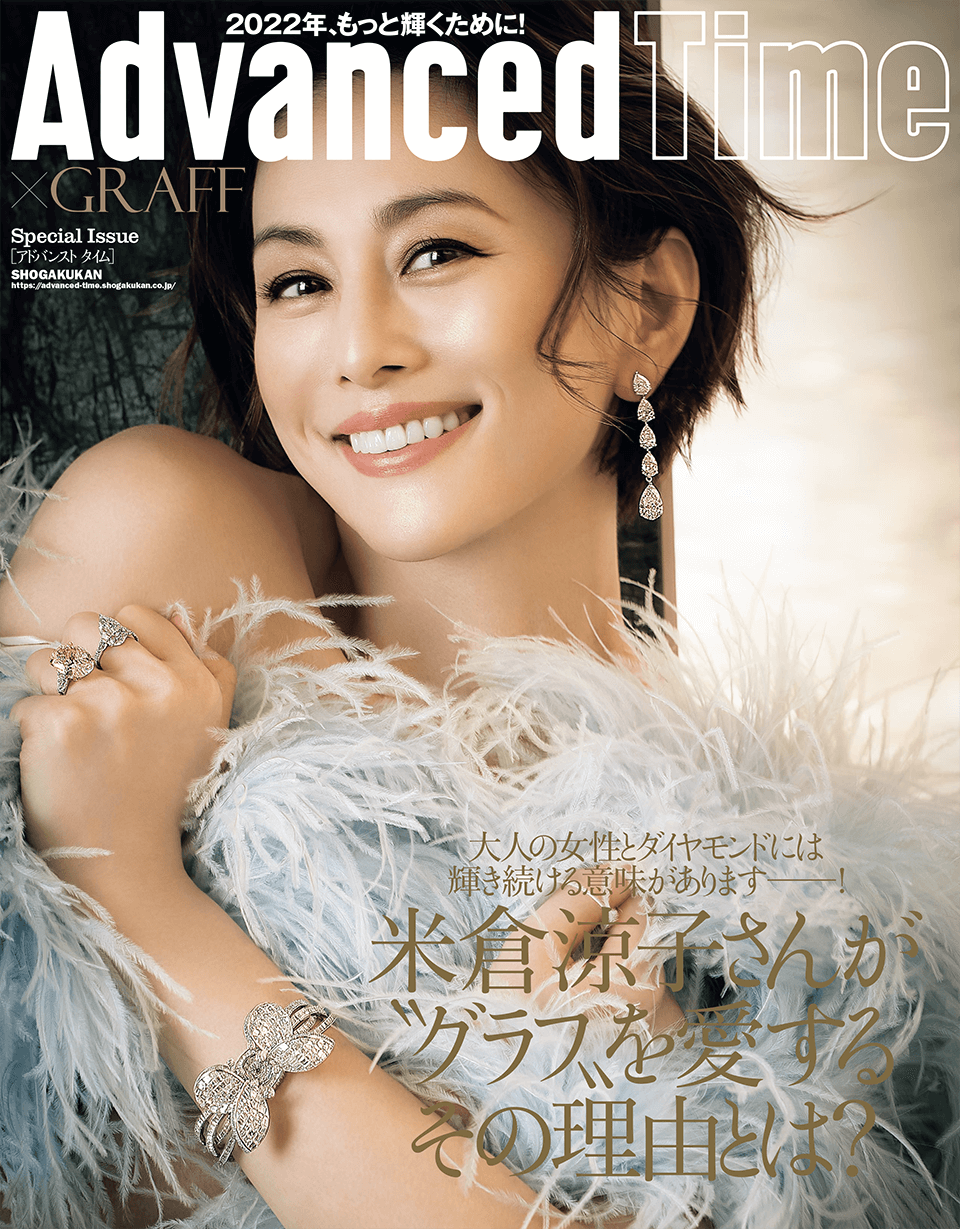

Special Issue.AdvancedTime×GRAFF

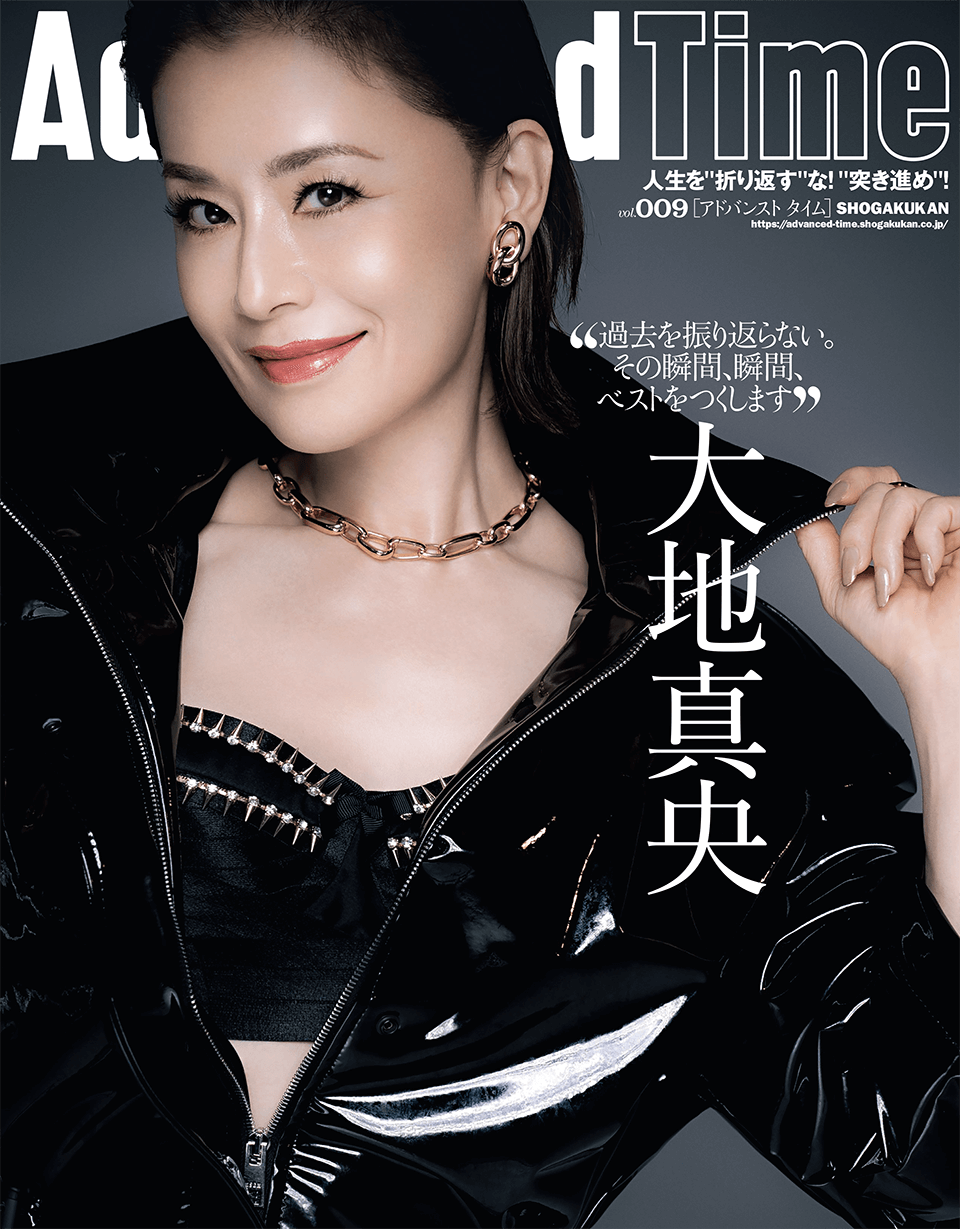

vol.009

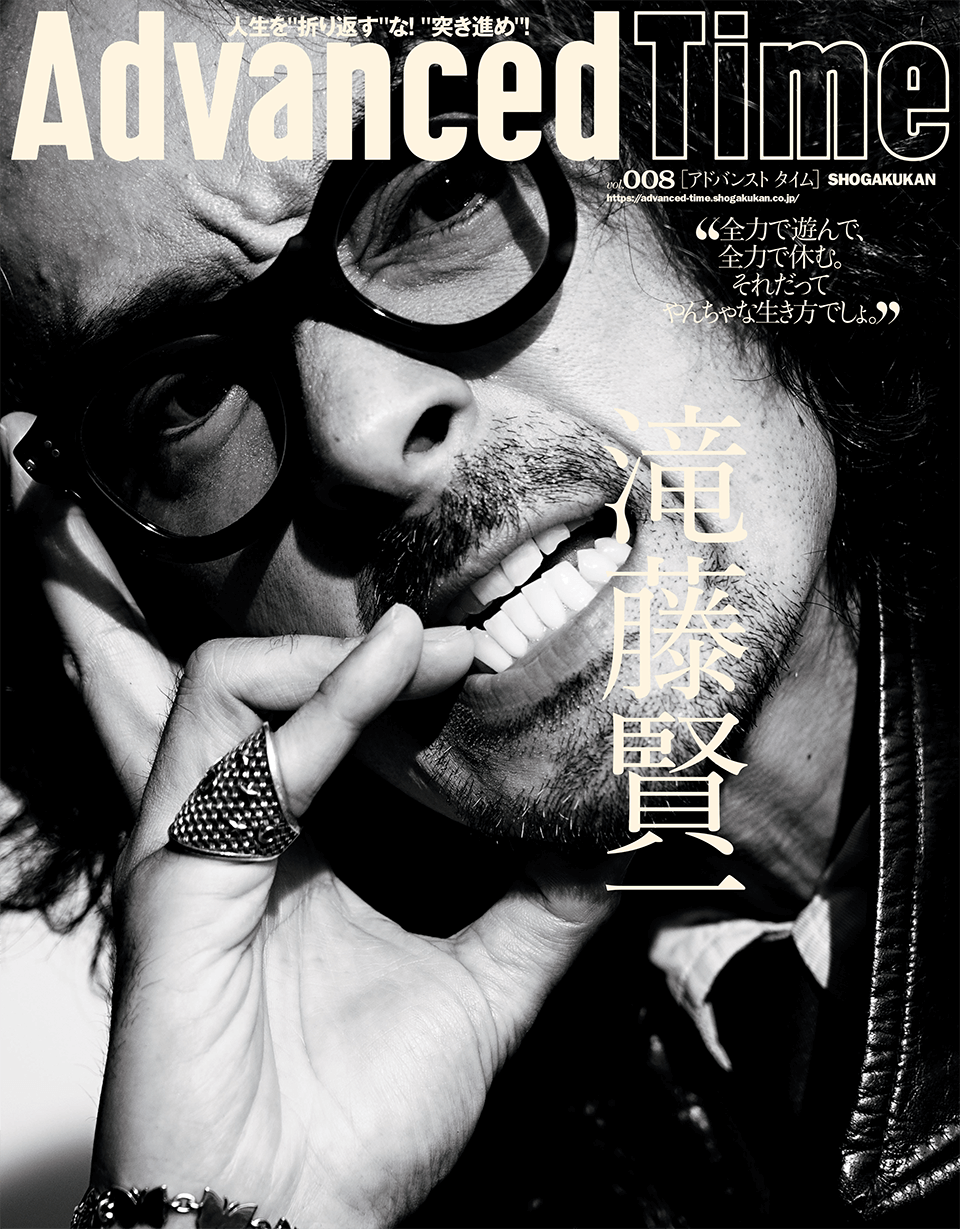

vol.008

vol.007

vol.006

vol.005

vol.004

vol.003

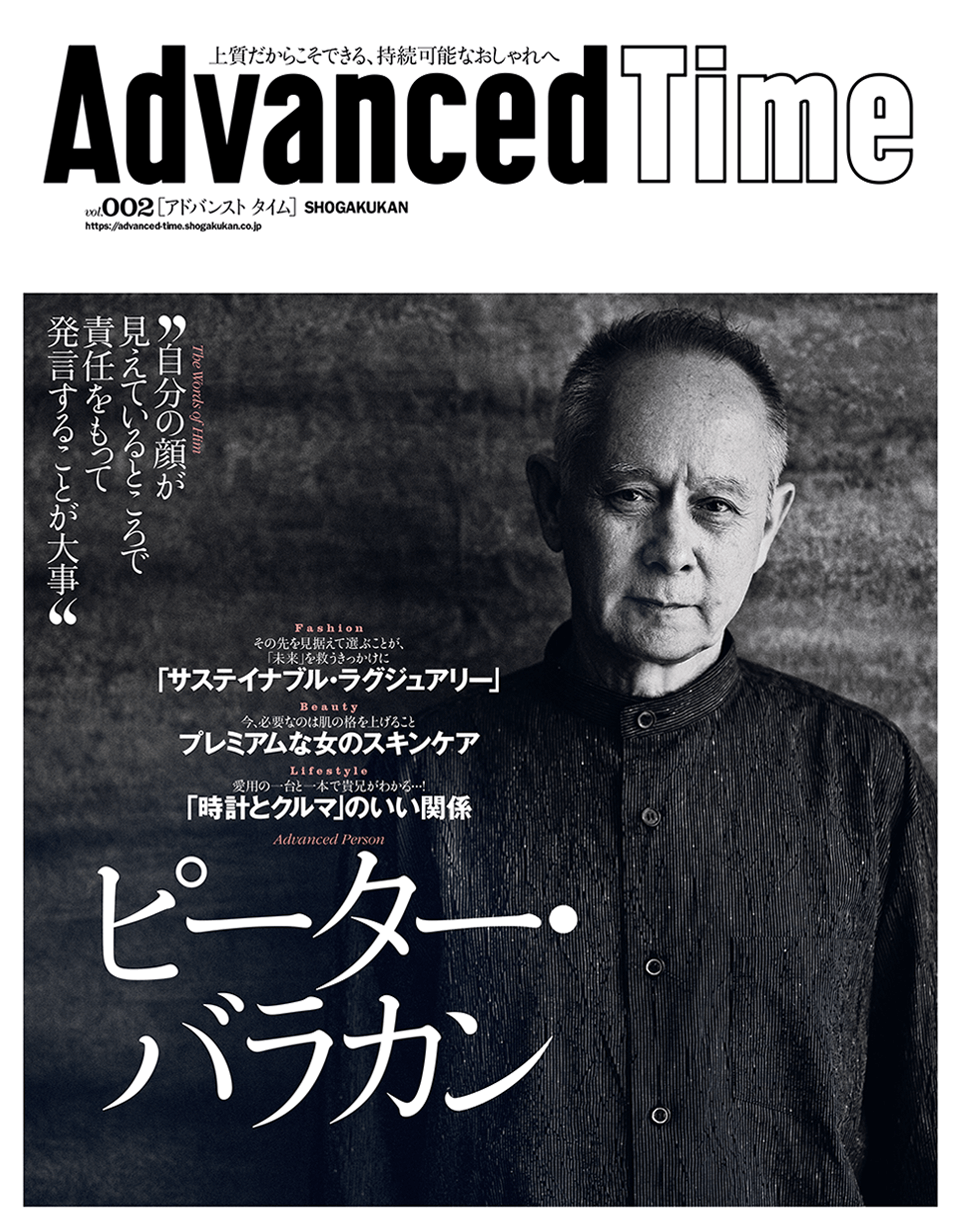

vol.002

Special Issue.01

vol.001

vol.000

ウイスキーとスイーツ、口福なペアリング3選

都心のラグジュアリーホテル「オークラ東京」で貴い品格美に浸る滞在を

ようこそ、AdvancedClubへ!

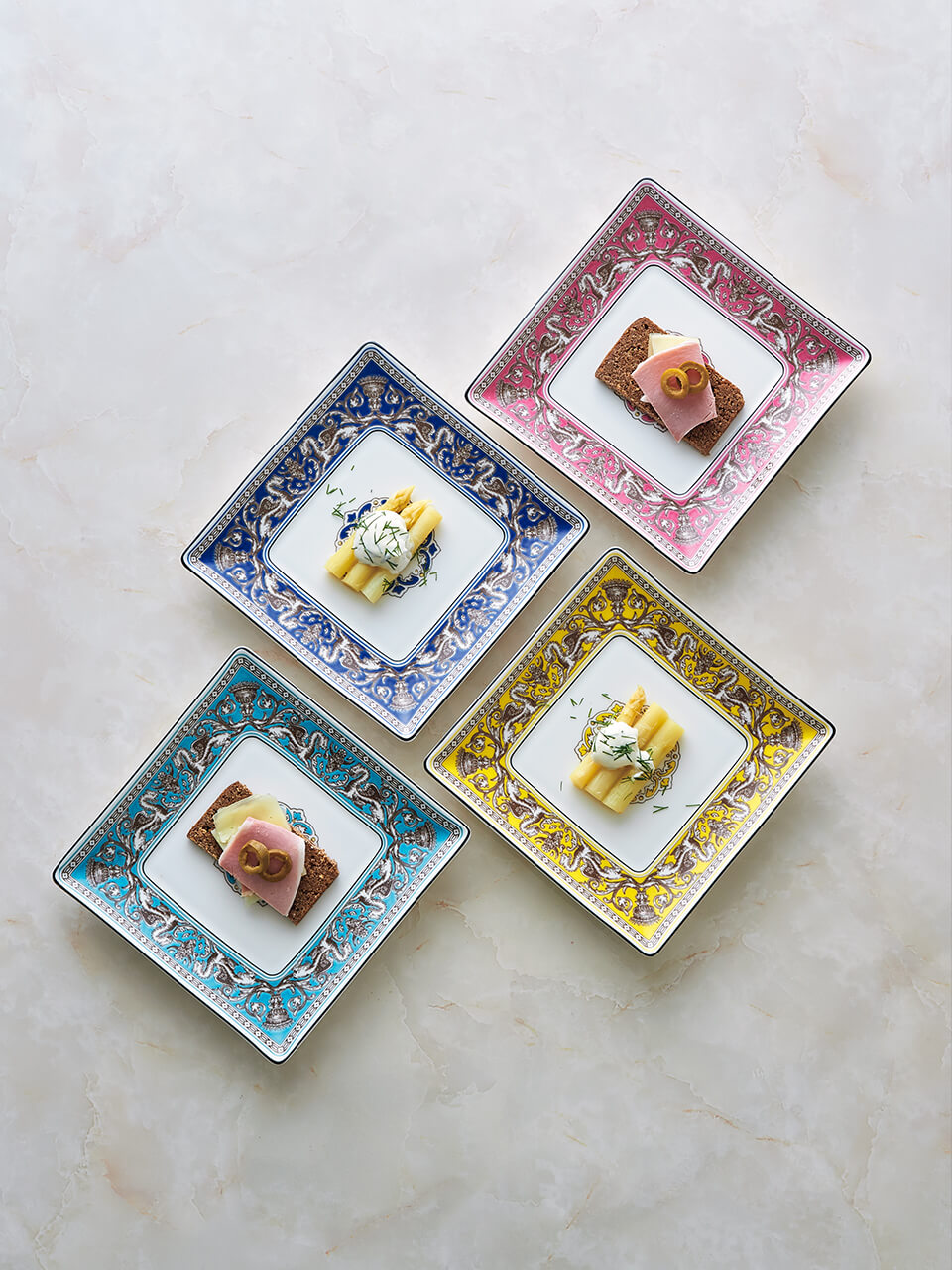

伝統とモダンが溶け合う暮らしへ。これまで知らなかったフロレンティーン コレクション

ドキュメンタリーとフィクションが交差する『私のすべて』で映画監督アンヌ=ソフィー・バイイが描く真実の追求