タブロイドマガジンAdvancedTimeをお手元に

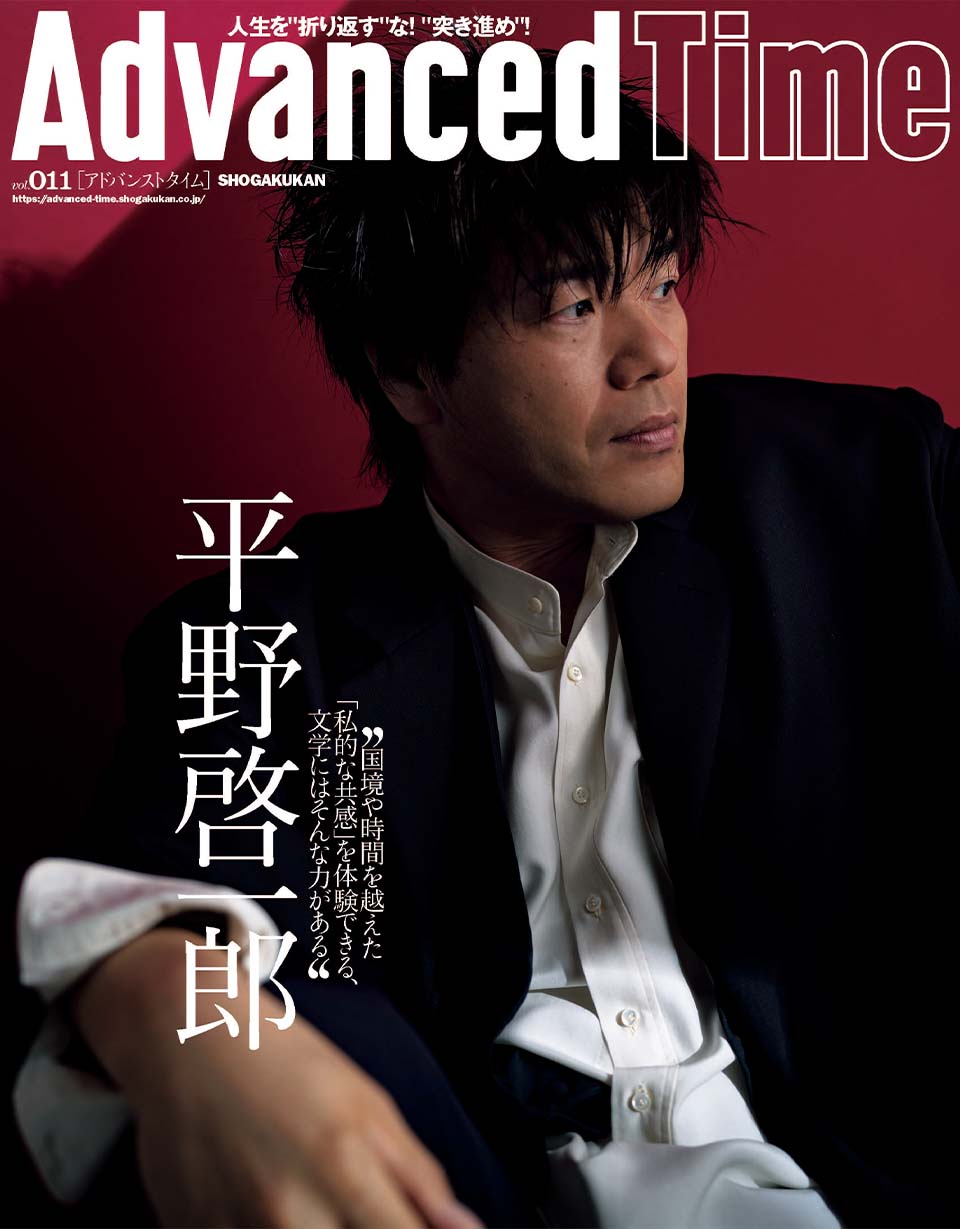

今回は、第二次世界大戦下、原爆開発を主導した天才物理学者オッペンハイマーの生涯を描いた映画『オッペンハイマー』(米2023年)。本作は、原爆の悲惨さが描かれていないことが日本では大きく話題となりました。その理由や作品に込められたクリストファー・ノーラン監督の意図、偉人伝のような原作、被爆者でもある作家・林京子さんのトリニティーサイトでの体験談を交え、平野啓一郎が多角的に解説します。

──平野さんは、映画『オッペンハイマー』に感銘を受け、原作の伝記を読み、クリストファー・ノーラン監督の過去作もすべてを見返した上で、原稿用紙90枚に及ぶ論考を発表されました。今回は、なぜこの映画にそこまで強い印象を受けたのか、そしてどのような点に注目したのかを伺いたいと思います。

平野:『オッペンハイマー』は、映画として非常によくできた、ノーランの最高傑作といっていい作品だと思います。同時に、唯一の戦争被爆国の一市民であり、一小説家として見ると、これは何か応答しないといけないんじゃないかなという感じもしました。そして、ノーランの過去作全体を、『オッペンハイマー』を通じて論じることもできると思いました。

原作となった伝記『オッペンハイマー』と比較すると、ノーランが表現したかったことがより良く見えてきます。原作と違うところというのは、監督がどうしてもそうしたかったところなんですよね。三島由紀夫の『金閣寺』を、実際の事件との違いに着目して読むことで三島の思想が浮かび上がるように、オッペンハイマーの伝記的事実と映画の違いを見ていくことが重要ではないかと思います。

──『オッペンハイマー』の場合、原作と映画の最大の違いはどのあたりでしょうか?

平野:原作よりも映画の方が、オッペンハイマーという人物に対して距離をとっています。原作も別に礼賛的に書いているわけではありませんが、読み終わってみると、”偉人伝”を読んだという印象を受けます。その点、ノーランは、非常に批評的な眼差しをオッペンハイマーに向けているように思います。

オッペンハイマーは、広島・長崎に原爆を落としたということに関しては「後悔してない」ということを再三強調しているんですよね。自分の懸念と反省というのは、常に現在および未来に向けてのものである、つまり世界にこういう兵器を登場させ、安全保障上、非常に不安定な世界にしてしまったことに対する責任であって、広島で亡くなった人、長崎で亡くなった人に対する後悔の念ではないということを繰り返し語っています。実際、日本に来たときも、広島や長崎には足を運びませんでしたし、「悪いと思っていないわけではなく、ただ昨日の晩よりは今晩のほうが悪く感じていないということです」という、神経を逆撫でするようなコメントも語っています。

ノーランは、過去作から一貫して「因果関係のおかしさ」という主題を描いていて、それは『オッペンハイマー』にも見ることができます。最初は、ナチスが原爆を開発しているらしいという情報がもたらされ、ナチスが先に原爆を手に入れてしまったらこの世界は破滅だという危機感から、アインシュタインをはじめとする 科学者たちが、「アメリカも原爆を作るべきだ」とアメリカ政府に訴える。ところが、映画にも描かれているように、割と早い段階で、ナチスの核兵器開発がうまくいってないことがわかる。ノルマンディー上陸作戦の後、数ヶ月以内にドイツが降伏することが明らかになると、アメリカによる核兵器開発の動機自体が意味を持たなくなってしまった。

人道的な観点から、ロスアラモスでも、原爆の実戦での使用に反対する声が上がり始めますが、それでも絶対に市街地で原爆を使用すべきだと説得的に主張したのが、オッペンハイマーでした。ただ実験をするのと、実際に市街地に落とすのでは人類に与える恐怖のインパクトは全然違うから、落とすことによって、そのあまりの恐ろしさに人間がついに永遠に戦争自体を放棄するに至るだろう、という理屈です。そのようなおよそあり得ない非現実的な現実主義とも言うべき主張で、そのためには 、何万人かの市民には死んでもらった方がいいというのが、オッペンハイマーの考えです。ノーランが違和感を感じているのは、この辺りでしょう。

自国民の被害を少なくするため、というのもひとつの理屈だったと思いますが、ノーランは、そういう理由で原爆を落としたという戦後の理屈づけに対して距離を置いていますね。非常に強く抵抗してるんですよね。

平野:原作と映画の違いということで言うと、原爆投下後にロスアラモスで行われた報告会のシーンも注目すべき点です。

史実では、報告者が、「馬が草を食べているのを見た。たてがみの片側が完全に焼け落ちて、反対側は完全に正常だった」が、それでも馬は「幸せそうに草を食べていた」とユーモアを込めて報告したことに対して、オッペンハイマーは「原子爆弾を慈善的な武器のように言うな!」と叱責したらしいのですが、その場面は映画ではカットされているんです。その代わり、ノーランは、オッペンハイマーに、フィルムからスッと目をそらさせる演出をしています。

この映画が公開されたとき、日本では「被災地の惨状が描かれていない」という批判が多く見られました。確かに、被災地の様子を描いたほうが映画としてのバランスは取れたかもしれませんが、オッペンハイマーという人物の問題を提示する上では、むしろその描写がない、なぜなら彼自身がずっと目をそらしてきたからということを強調する方が良いと思ったんじゃないかと思います。

報告会の場面で、象徴的に目をそらさせることで、オッペンハイマーが広島や長崎に行こうともしないし、反省もしなかったということが非常に端的に表現されていると思います。

平野:作家・林京子さんは、14歳で被爆した体験を描いた『祭りの場』などの作品を書かれていますが、同時に、そこで終わりではなく、その後被爆した方々がいかにあの戦後社会を生きてきたかということを丹念に書いた方でした。

『オッペンハイマー』では、核兵器の実験の場面が印象的に描かれていますが、その実験場である「トリニティサイト」という場所を林さん自身も訪れています。その描写がやはりすごくて、映画を見ながら、そのことをしきりに思い出しました。

五十四年前の七月、原子爆弾の閃光はこの一点から、曠野の四方に走ったのである。実験の日は朝から、ニューメキシコには珍しい大雨が降っていたのだという。実験は豪雨のなかをついて、行われた。閃光は降りしきる雨を煮えたぎらせ、白く泡立ちながら荒野を走り、無防備に立つ山肌を焼き、空に舞い上がったのである。その後の静寂。攻撃の姿勢を取る間もなく沈黙を強いられた、荒野のものたち。

大地の底から、赤い山肌をさらした遠い山脈から、褐色の荒野から、ひたひたと無音の波が寄せてきて、私は身を縮めた。どんなにか熱かっただろう──。

「トリニティ・サイト」に立つこの時まで、私は、地上で最初に核の被害を受けたのは、私たち人間だと思っていた。そうではなかった。被爆者の先輩が、ここにいた。泣くことも叫ぶこともできないで、ここにいた。

私の目に涙があふれた。

──林京子『トリニティからトリニティへ』

平野:被害者としてその場に立っているのですが、人類の犯した罪に非常に強く打たれて、被害者という立場を超えて、人類の加害性までをも痛感する。そのような瞬間を通じて、恐ろしい兵器が生まれてしまった事実を非常に重く受け止める場面です。

これがどういう心理なのかというのは、ちょっと言葉を超越していて、うまく説明できないのですが、実際に自分も被爆して、周りの人が死んで、だけどその場に立ったときに、一方的な憎しみとか恨みとかではなくて、何とも言えない巨大なやるせなさみたいなものに打たれてるんですよね。

そういう視点というのは、映画『オッペンハイマー』にも出てこないですし、この映画に対する最も痛烈な批評にもなりうると思います。

僕が書いた「『オッペンハイマー』論―オッペンハイマーとクリストファー・ノーランの倫理」』は、英語に翻訳して、海外に向けても発表しました。それは、林さんの作品をアメリカの人たちに読んでもらいたいというのが動機のひとつでした。興味のある方は、ぜひ林さんの作品も合わせて読んでいただきたいと思います。

この続きは、 平野啓一郎さんと「文学の森」でもっと語り合ってみませんか?

「平野啓一郎の文学の森」は、平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークルです。3か月毎に定めたテーマ作を、月に一度のライブ配信で読み解く、小説家による小説解説!

ご参加後は過去のアーカイヴも視聴可能です 。

次回は、ヴァージニア・ウルフ著『灯台へ』を読みます。

文学を考える・深める文学を考える・深める機会をつくりたい方、ぜひこちらをチェックしてください。

1975年愛知県・蒲郡市生まれ。北九州市出身。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。以後、一作ごとに変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として一年間、パリに滞在。著書に、小説『葬送』『決壊』『ドーン』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』『マチネの終わりに』『ある男』など、エッセイ・対談集に『私とは何か「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『考える葦』『「カッコいい」とは何か』など。2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計60万部超のロングセラーに。『空白を満たしなさい』が原作の連続ドラマが2022年6月よりNHKにて放送。『ある男』を原作とする映画が2022年秋に公開、と映像化が続く。作品は国外でも高く評価され、長編英訳一作目となった『ある男』英訳『A MAN』に続き、『マチネの終わりに』英訳『At the End of the Matinee』も2021年4月刊行。「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子が「自由死」を望んだ母の<本心>を探ろうとする最新長篇『本心』は2021年に単行本刊行。ミステリー的な手法を使いながらも、「死の自己決定」「貧困」「社会の分断」といった、現代人がこれから直面する課題を浮き彫りにし、愛と幸福の真実を問いかける平野文学の到達点。2023年、構想20年の『三島由紀夫論』を遂に刊行。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4作品を精読し、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を一元的に論じた。三島の思想と行動の謎を解く、令和の決定版三島論。

STAFF

Photo: Manabu Mizuta

Movie: Cork

Editor: Yukiko Nagase,Kyoko Seko

TAGS

『AdvancedTime』は、自由でしなやかに生きるハイエンドな大人達におくる、スペシャルイシュー満載のメディア。

高感度なファッション、カルチャーに溺愛、未知の幅広い教養を求め、今までの人生で積んだ経験、知見を余裕をもって楽しみながら、進化するソーシャルに寄り添いたい。

何かに縛られていた時間から解き放たれつつある世代のライフスタイルを豊かに彩る『AdvancedTime』が発信する情報をさらに充実し、より速やかに、活用できる「AdvancedClub」会員組織を設けました。

「AdvancedClub」会員に登録すると、プレゼント応募情報の一覧、プレミアムな会員限定イベント、ブランドのエクスクルーシブアイテムの紹介など、特別なコンテンツ情報をメールマガジンでお届け致します。更に『AdvancedTime』のタブロイドマガジンのご案内もあり、送付手数料のみをご負担いただくことでお手元で『AdvancedTime』をお楽しみいただけます。

登録は無料です。

一緒に『AdvancedTime』を楽しみましょう!

vol.029

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.028

vol.027

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.026

vol.025

vol.024

vol.023

vol.022

vol.021

vol.020

vol.019

vol.018

vol.017

vol.016

vol.015

vol.014

vol.013

Special Issue.AdvancedTime×HARRY WINSTON

vol.012

vol.011

vol.010

Special Issue.AdvancedTime×GRAFF

vol.009

vol.008

vol.007

vol.006

vol.005

vol.004

vol.003

vol.002

Special Issue.01

vol.001

vol.000

創業100周年を記念し、スターシェフが創り上げた「GODIVA(ゴディバ)」の特別コレクション

都心のラグジュアリーホテル「オークラ東京」で貴い品格美に浸る滞在を

日本海を望む「界 出雲」で身を清め、松葉蟹と石見神楽を満喫する

下がってきた目尻、たるんだまぶたも愛おしく! 秘策あり!優しい「大人笑顔のアイメイク」後編

五感で癒される宿「吉祥やまなか」、12のおもてなしがもたらす至福のとき