タブロイドマガジンAdvancedTimeをお手元に

小説家・平野啓一郎がお気に入りの文学作品とその著者のあふれる魅力をナビゲート。『アンナ・カレーニナ』について語ってきたvol.1・2を受けて、読者から寄せられた質問に小説家の視点で答えます。

※第4回、長編『アンナ・カレーニナ』の面白さとは?の記事を見逃してしまった方や、もう一度ご覧になりたい方はこちら

※第5回、『アンナ・カレーニナ』はトルストイの理想の女性像? 翻訳者・望月哲男氏を迎えて深掘りトークはこちら

———『アンナ・カレーニナ』は、アンナともうひとりの主人公・リョーヴィンが描かれています。小説で主人公をふたり設けることには、どのようなメリットや難しさがあるのでしょうか?

平野啓一郎(以下、平野):まず良い面としては、コントラストをつけることで、それぞれの人物がより際立つ効果があると思います。僕の『葬送』という小説では、ショパンとドラクロワを対等のふたりの主人公として書きました。 ショパンは1830年から48年までの七月王政期とぴったり同じ時期に活躍し輝いた芸術家で、ドラクロワはそれ以前の王政復古期から第二帝政期までの間を、画壇からの高評価は得られずとも、時の権力者と絶妙にうまく付き合いながら生き延びた芸術家でした。対照的な人物を同時に主人公にすると、それぞれが相互に引き立って、その生き様や意味がよりよく理解できる効果を生むと思いますね。

ふたりの人物の視点を組み合わせて物語を進めることで、読者が気分転換できるような工夫もできます。

『アンナ・カレーニナ』の場合は、アンナの話だけひたすら書いていくと、アンナが精神的に辛く危うくなり、悲しい最期を迎えるので物語の終わり方も難しいのではないでしょうか。一方でリョーヴィンの話が進行して、結婚し紆余曲折もあり、精神的な危機に陥っても、最終的に肯定的な思想に至って終わると、希望を感じられますよね。ふたりの主人公がいると、物語を単調にせずに、両者にストーリーを配分して、そのバランスの中で全体の構成を考えられるところが良いところだ と思いますね。

ただ、両方の人物がうまく描かれ、魅力が拮抗していないと、読者に「またこっちの話が始まった。早く終わらないかな」と思われてしまう。それぞれの話がバランスよく書かれていないと読者を混乱させるという難しさはあると思います。

———アンナだけが不倫をしたことを罰せられ、男性の浮気には寛大なのには納得いきませんでした。トルストイ自身はアンナに同情しているように感じるだけに、不可解です。

平野:アンナとヴロンスキーが追い詰められていくのは、徹底的に〝世俗的な罰〟によってです。社交界からつま弾きにされて、大勢から軽蔑されることに苦しむようになります。アンナが、信仰において自分のやってしまったことに悩む場面は、ほぼありません。つまりアンナを追い詰めたのは 人間社会であって、人間社会はおっしゃる通り、男の不倫には寛大です。その風潮は、最近は少し変化もありますけれど、今に至るまで連綿と続いています。

トルストイはこのような社会や人間のあり方自体を問題提起していて、アンナをそこまで追い詰めるような人間社会は、やはり間違っているのではないかと言おうとしていたのだと思います。女性であるアンナだけがあまりにも過酷な運命に至っていることに対して、それは人間が人間に対してすべきではないということを、僕は読み取りました。物語の冒頭にある聖書の「復讐するは我にあり」という言葉がありますが、これは罰を与える権利は神だけにあり、人間が人間に対してジャッジをしたり、復讐したりしてはいけないということだと思います。

———登場人物の細かな心理描写に加えて、労働や思想、宗教や社会批判など、さまざまな要素は重層的に描かれている『アンナ・カレーニナ』は、平野作品のレイヤー構造と共通するように思いました。平野さんは、小説の構造をどのように作るのでしょうか。

平野:小説を書く時には、積層的なレイヤー構造を考えて作っています。トップのレイヤーは、いわゆる「プロット」の部分で、そこはなるべくシンプルに、すっと伸びやかな線書きのように仕上がっていることが、僕にとっては理想なんです。表面的に複雑なストーリーで思想がないという作品より、表面はシンプルで綺麗に仕上げながら、その奥に複雑なものがある方が自分は好きなんです。何よりもまず、小説は面白くなくちゃいけないと思っていて、それはプロットのレイヤーで表現します。

『マチネの終わりに』は、ふたりの主人公が出会って離れてまた出会うという、究極的に単純なイメージなんです。プロットのレイヤーだけを楽しみたい人は、それだけでも楽しめる作りになっています。その下層に社会的な問題や、思想的な問題など、ある種のアポリア、どうしても解決しようのないような問題が積み重ねられています。そこにアクセスできるポイントを作っておいて、読み取りたい人は下層のレイヤーにアクセスしながら楽しむことができる。そういう構造をイメージして小説を書いてきました。

『アンナ・カレーニナ』も、ヴロンスキーとアンナが出会って、一旦離れて、また出会うという、シンプルな物語の筋があるから面白く読める。しかしところどころに議論や心情描写などで深いレイヤーにアクセスしていくようなポイントがあり、そのポイントの下層を見れば、すごく大きな世界の広がりが見えるという作りになっている気がします。

———『アンナ・カレーニナ』は、章立てのテンポが良く、登場人物も入れ替わっていくため、長編でしたが続きが気になって読み進めることができました。平野さんが小説を書かれる時、全体構成をどういう順序やバランスで組み立てていかれますか?

平野:イギリス作家のE.M.フォスターが、ストーリーとプロットを区別して定義し、これはよく引用されます。「王様が死に、それから女王が死んだ。」というのはストーリーであり、プロットは、それを 論理的な整合性をつけて効果的に読めるような形にしていく工夫で、ストーリーとは別物としています。

例えば『マチネの終わりに』では、蒔野が洋子と出会った日の夕食会の場面に、ちょっとしたエピソードを挿入しました。牧野が新幹線に乗ったら知り合いに会い、話しかけてもずっと無視されて、最後に人違いじゃないですかって言われ、ムッとしたんだけど、よく見たら本当に人違いだったという話。最初に人違いしてと言い、それに気がつかなくてずっと話しかけていたと説明すると、面白さ半減なわけです。「勘違いして話かけた」というのが「ストーリー」で、それをどういう順序で組み立てていくかというのが「プロット」なんです。小説を書く時はストーリーが決まっている中で、読者に対する効果も考えながら、プロットを組み立てていくことになります。

ディテールは最初に印象的なことを思いついている場合もありますが、大きな構造の中で書いていく中で見えてくることが多いですね。

———以前、平野さんは「『気付き』という言葉を最近よく聞くが、自分は使わない」といったことをTwitterで書かれていました。今、たくさん生まれてきている新しい言葉について、どう思われますか?

平野:インターネットやソーシャルメディアの普及で、新しい言葉の広まりが早くなりました。昔はテレビやラジオとかで流行り言葉が使われると、それを真似して日常的に喋ったりしましたが、その会話自体はメディアにのらないので広まっていくのに少し時間がかかりました。でも今は誰かが使い出した言葉が、TwitterやFacebook、YouTubeなどで一般の人が発信する中でどんどん使われるので、新しい言葉も広まりやすくなっています。

違和感のある言葉もたくさんあります。最近よく聞く「半端ない」や「感謝しかない」も僕は使いません。

ただ一方で、正しい日本語に対する言葉の乱れだ、と指摘するような論調も実はあまり好きではありません。言葉というのはある意味、生き物で変化し続けていくもの。進化論じゃないですが、定着したものが残っていきますし、突然変異みたいに生まれてきても定着していかないものもあります。

『カッコいいとは何か』という本で書いたんですが、「カッコいい」という言葉が登場したのは‘60年代です。当時、三島由紀夫は「こんな言葉は最近よくある流行り言葉のひとつで、もう10年たったら誰も意味がわからなくなるに違いない」というような発言をしていたんですが、結局、今でも使われています。何が定着するかしないかは、なかなかわからないですよね。

小説においては、その時にしか通じない言葉を使うと、数年経った時、すごく古びてしまうんです。そういう意味では多少、言葉の選びは保守的にならざるを得ない。新品だと触り心地が悪いというか、ある程度、社会の中で手垢がついてこないとなかなか言葉っていうのはしっくり使えないところがあります。新しい言葉がどんどん生まれてくること自体は否定できないですが、うっすらと戯れて変化を楽しむぐらいがいいのではないでしょうか。

この続きは、平野啓一郎さんと「文学の森」でもっと語り合ってみませんか?

「平野啓一郎の文学の森」は、平野啓一郎をナビゲーターとして、古今東西の世界文学の森を読み歩く文学サークルです。3か月毎に定めたテーマ作を、月に一度のライブ配信で読み解く、小説家による小説解説!

7月〜10月のテーマは、レフ・トルストイ著の『アンナ・カレーニナ』。ご参加後は過去のアーカイヴも視聴可能です。次回は、平野啓一郎著『ある男』です。

文学を考える・深める機会をつくりたい方、ぜひこちらをチェックしてください。

1975年愛知県・蒲郡市生まれ。北九州市出身。京都大学法学部卒。1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。以後、一作ごとに変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として一年間、パリに滞在。著書に、小説『葬送』『決壊』『ドーン』『空白を満たしなさい』『透明な迷宮』『マチネの終わりに』『ある男』など、エッセイ・対談集に『私とは何か「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『考える葦』『「カッコいい」とは何か』など。2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計60万部超のロングセラーに。『空白を満たしなさい』が原作の連続ドラマが2022年6月よりNHKにて放送。『ある男』を原作とする映画が2022年秋に公開、と映像化が続く。作品は国外でも高く評価され、長編英訳一作目となった『ある男』英訳『A MAN』に続き、『マチネの終わりに』英訳『At the End of the Matinee』も2021年4月刊行。「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子が「自由死」を望んだ母の<本心>を探ろうとする最新長篇『本心』は2021年に単行本刊行。ミステリー的な手法を使いながらも、「死の自己決定」「貧困」「社会の分断」といった、現代人がこれから直面する課題を浮き彫りにし、愛と幸福の真実を問いかける平野文学の到達点。2023年、構想20年の『三島由紀夫論』を遂に刊行。『仮面の告白』『金閣寺』『英霊の声』『豊饒の海』の4作品を精読し、文学者としての作品と天皇主義者としての行動を一元的に論じた。三島の思想と行動の謎を解く、令和の決定版三島論。

TAGS

『AdvancedTime』は、自由でしなやかに生きるハイエンドな大人達におくる、スペシャルイシュー満載のメディア。

高感度なファッション、カルチャーに溺愛、未知の幅広い教養を求め、今までの人生で積んだ経験、知見を余裕をもって楽しみながら、進化するソーシャルに寄り添いたい。

何かに縛られていた時間から解き放たれつつある世代のライフスタイルを豊かに彩る『AdvancedTime』が発信する情報をさらに充実し、より速やかに、活用できる「AdvancedClub」会員組織を設けました。

「AdvancedClub」会員に登録すると、プレゼント応募情報の一覧、プレミアムな会員限定イベント、ブランドのエクスクルーシブアイテムの紹介など、特別なコンテンツ情報をメールマガジンでお届け致します。更に『AdvancedTime』のタブロイドマガジンのご案内もあり、送付手数料のみをご負担いただくことでお手元で『AdvancedTime』をお楽しみいただけます。

登録は無料です。

一緒に『AdvancedTime』を楽しみましょう!

vol.029

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.028

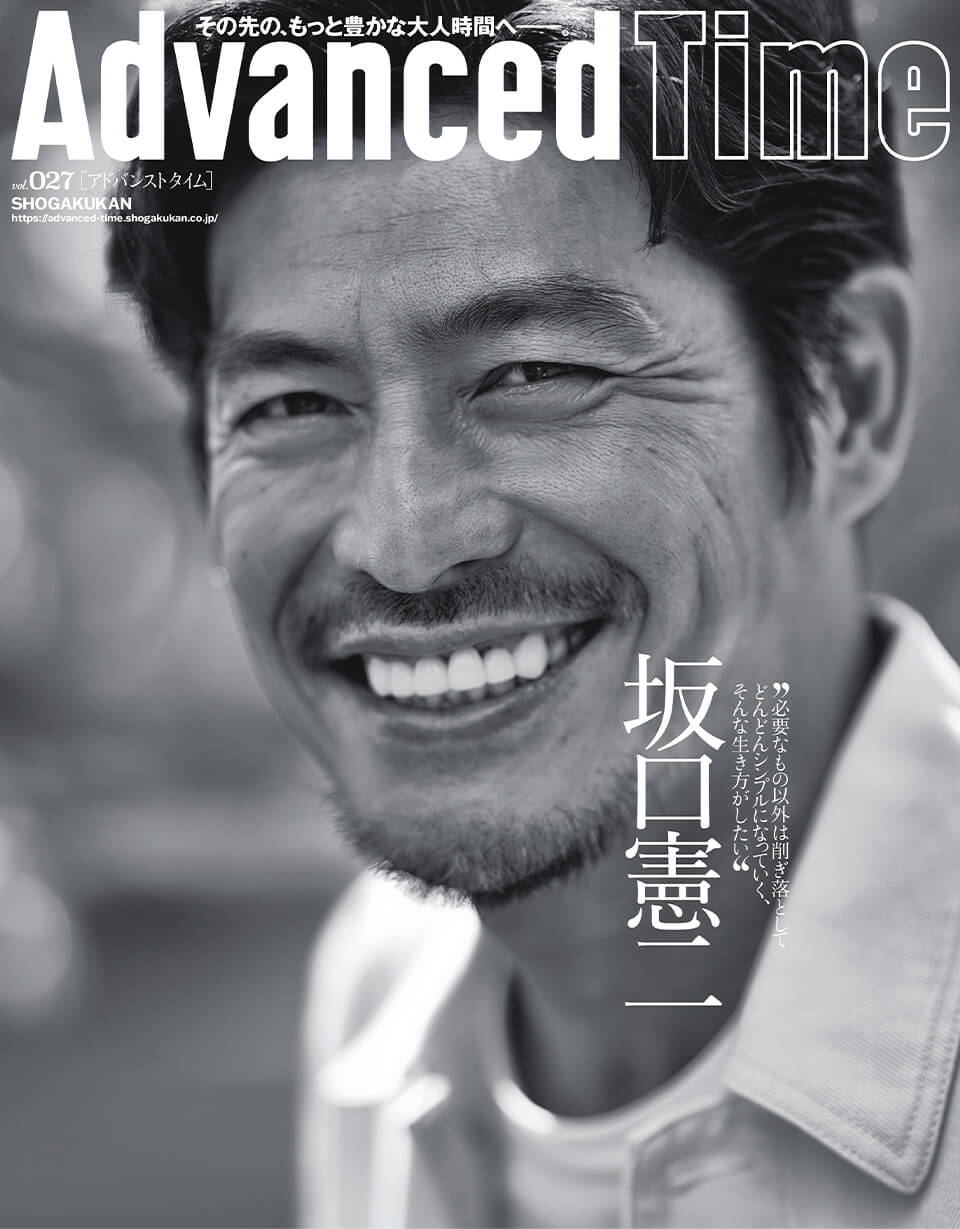

vol.027

Special Issue.AdvancedTime×AQ

vol.026

vol.025

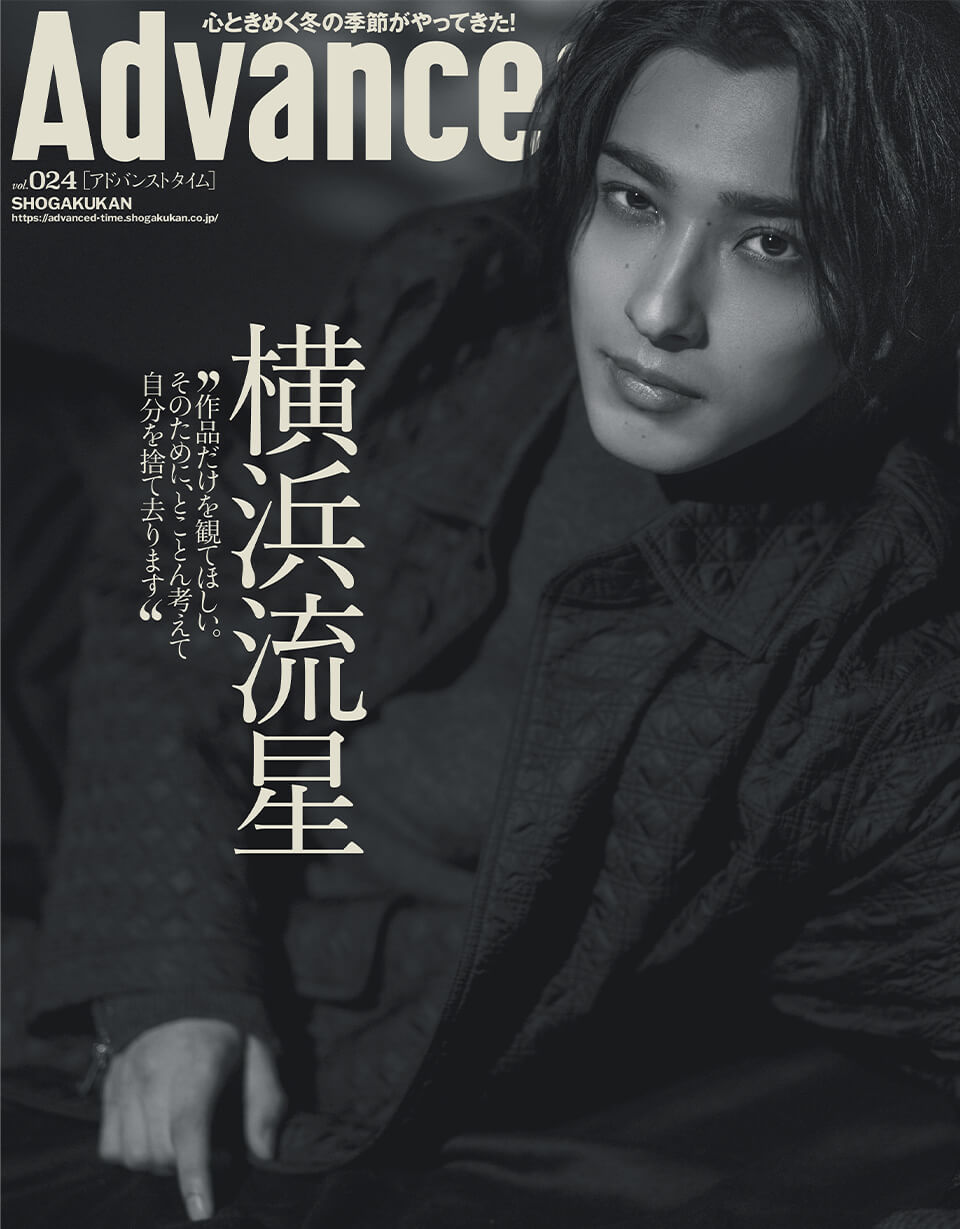

vol.024

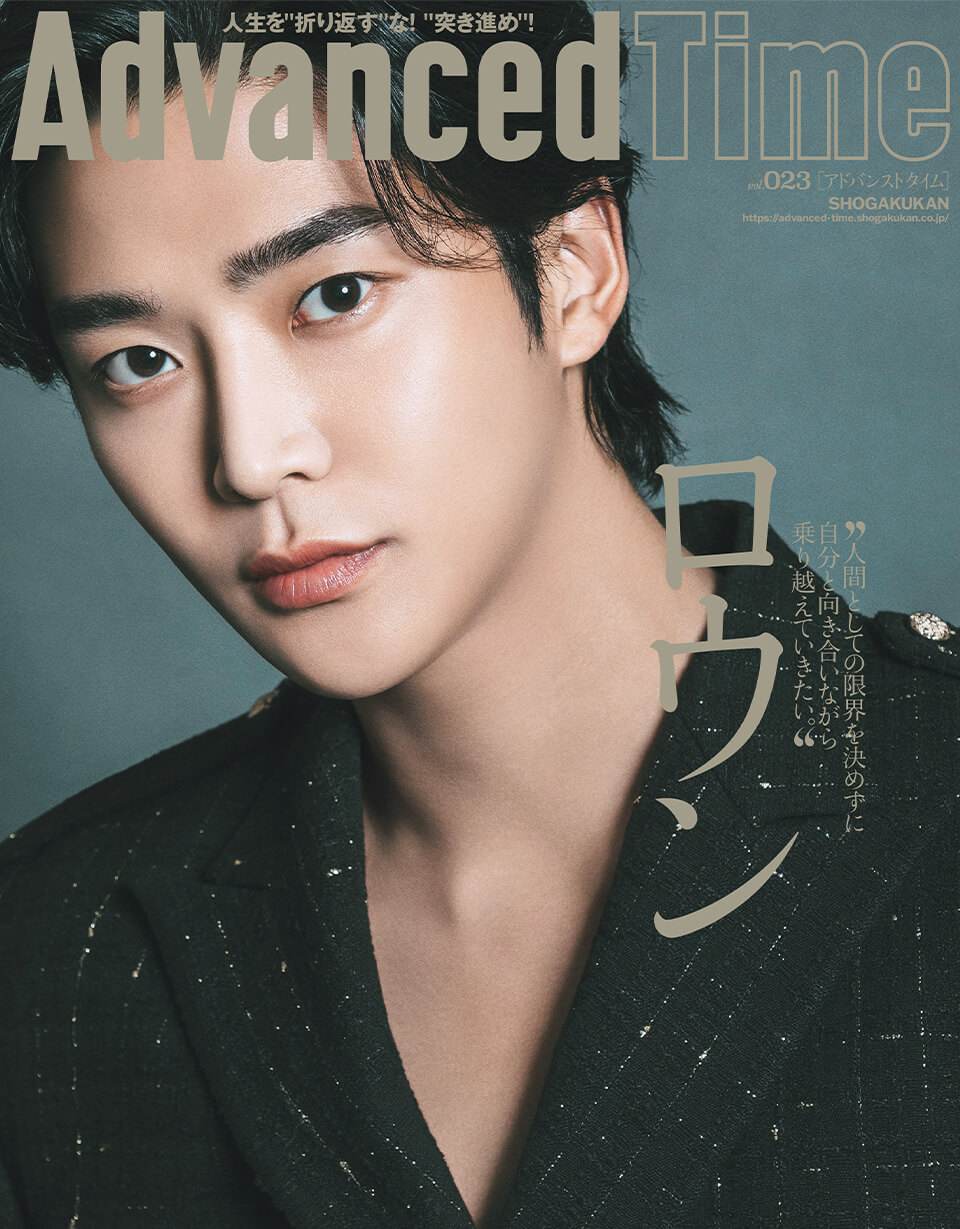

vol.023

vol.022

vol.021

vol.020

vol.019

vol.018

vol.017

vol.016

vol.015

vol.014

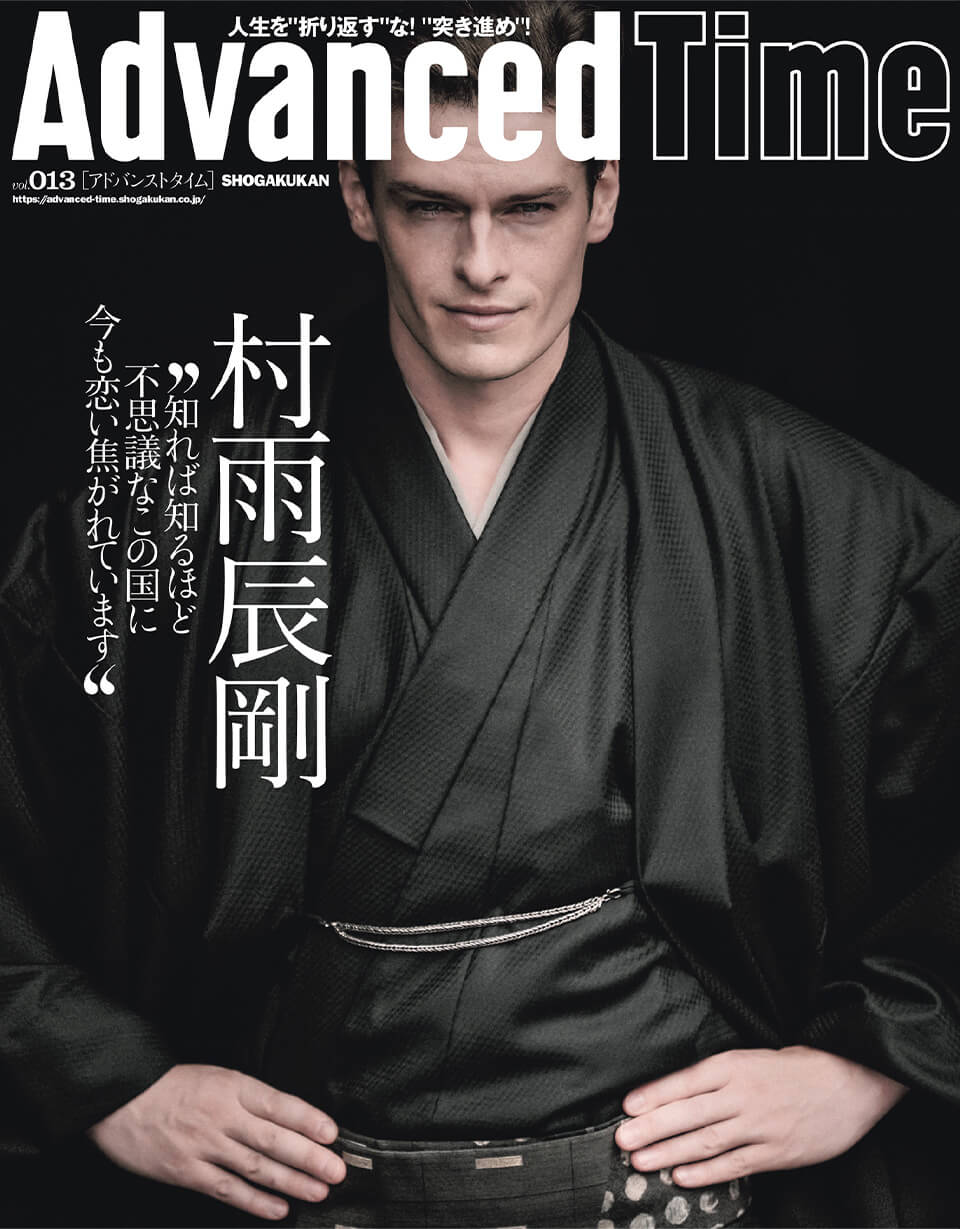

vol.013

Special Issue.AdvancedTime×HARRY WINSTON

vol.012

vol.011

vol.010

Special Issue.AdvancedTime×GRAFF

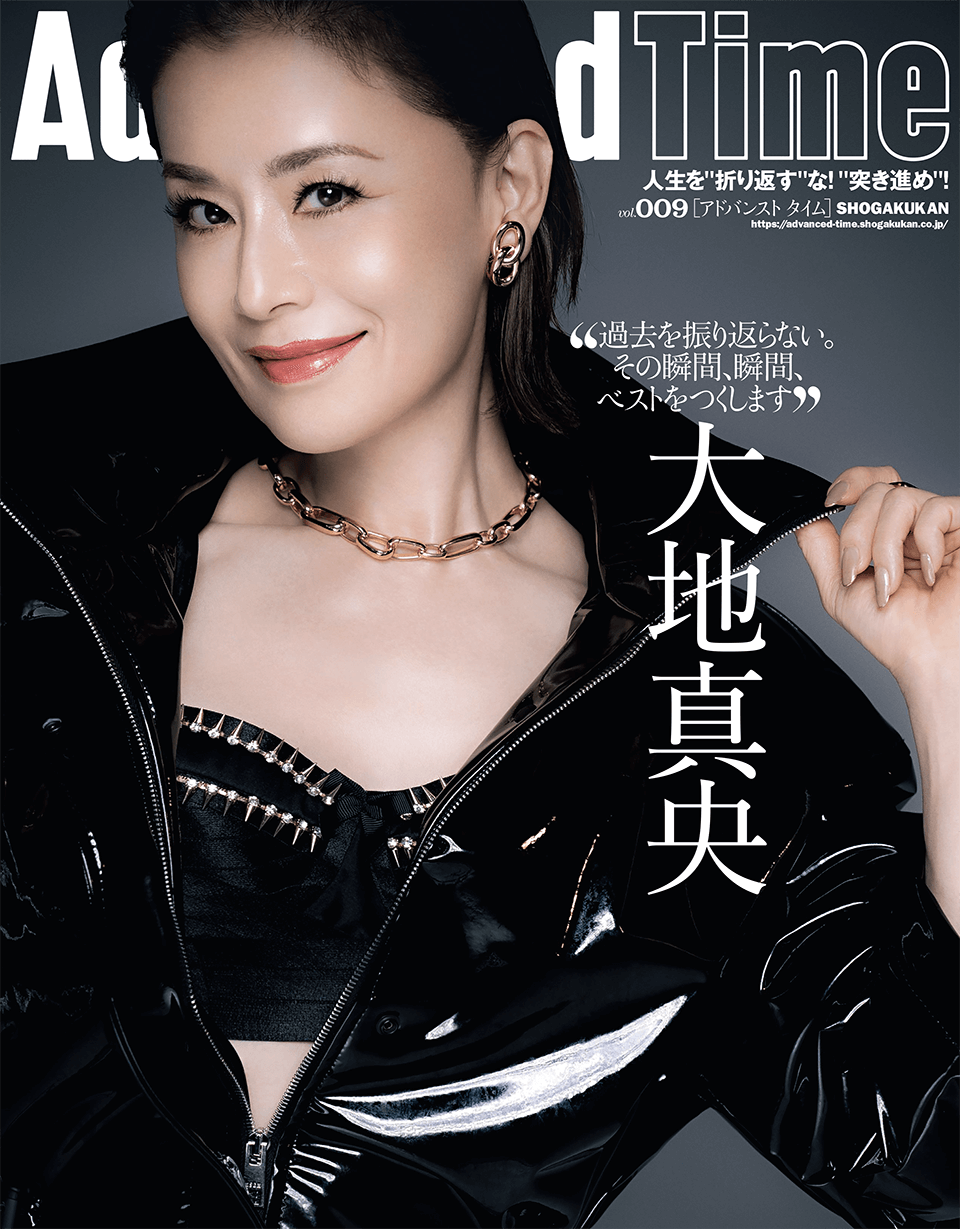

vol.009

vol.008

vol.007

vol.006

vol.005

vol.004

vol.003

vol.002

Special Issue.01

vol.001

vol.000

「カフェ ディオール」が代官山の新コンセプトストアにオープン、ミシュラン獲得シェフによるエクスクルーシブメニュー

渡辺 謙が語る、時代劇の進化。強い眼差しが沈黙を雄弁に、映像美が想像を拡げる『木挽町のあだ討ち』

産地で愉しむジャパニーズウイスキー!九州地方のシングルモルト3選

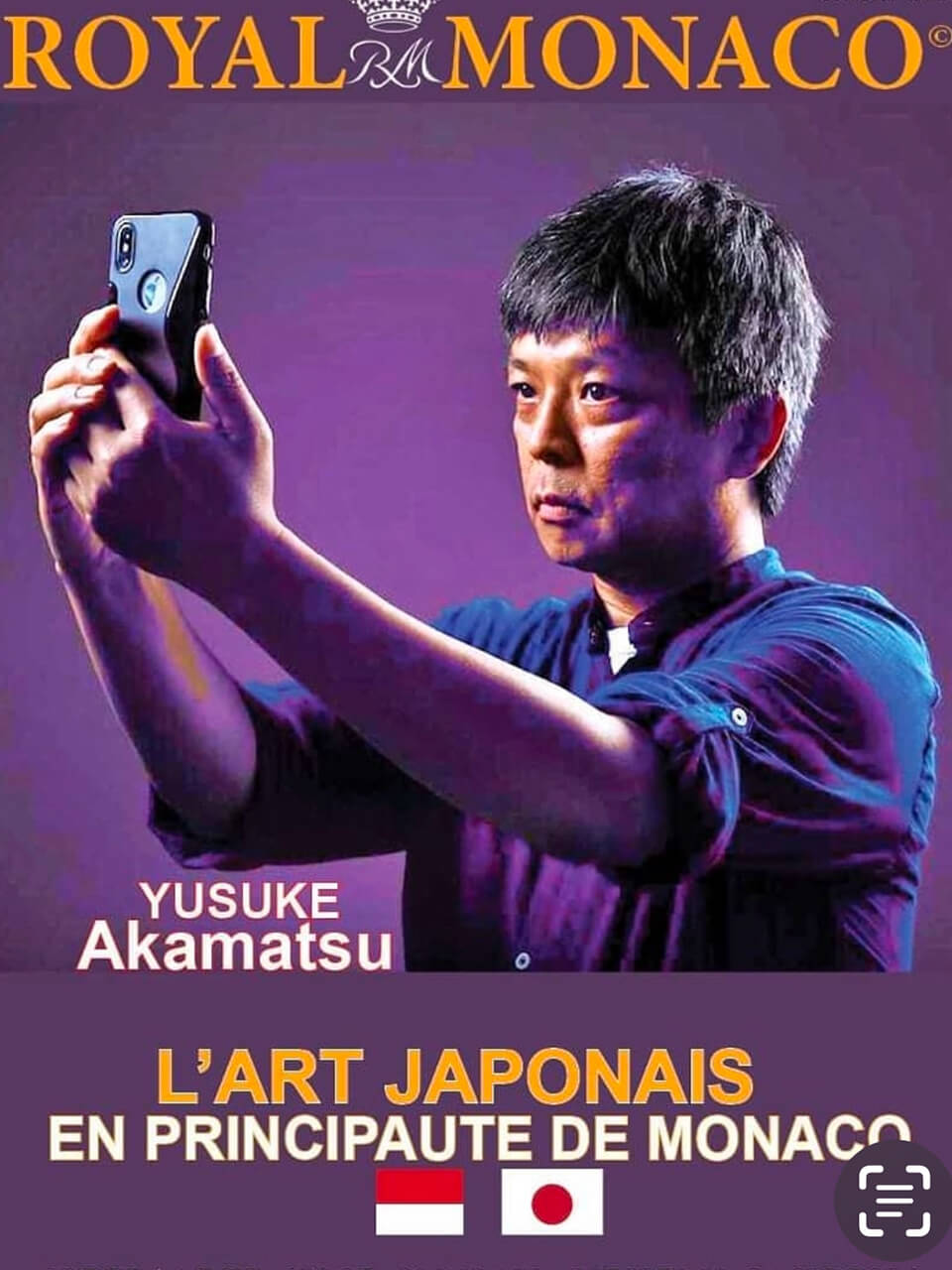

カンヌ、モナコ、ドバイ、ロンドン、ニューヨーク…世界のアートシーンが注目する異色のデジタルアーティスト 赤松裕介とは

「界 玉造」の美肌の湯を堪能し、日本酒の世界に誘われる